Egal, wie gut man dämmt, eine Heizung muss sein, denn sie sorgt nicht nur für warme Luft und ggf. Warmwasser, sondern auch dafür, Feuchtigkeit abzutransportieren. Kühle Luft aus dem Innenraum wird angesaugt, an der Brennkammer vorbeigeleitet, in welcher Kraftstoff oder Gas verbrannt wird, dadurch erhitzt und getrocknet (die relative Luftfeuchtigkeit sinkt und weitere Feuchtigkeit kann aufgenommen werden) und dann dem Boiler zur Warmwasserbereitung oder direkt dem Innenraum zugeführt. So zirkuliert die Luft, erwärmt den Innenraum und nimmt Feuchtigkeit auf, damit diese beim nächsten Lüften nach draußen befördert und mit kühler, trockenerer Luft ersetzt wird, um erneut zu zirkulieren.

Ist man ausschließlich bei bestem Wetter und warmen Temperaturen unterwegs, kann auf eine Heizung verzichtet werden und die Sonne reicht aus. Aber selbst der Sommer in Skandinavien kann kalt und regnerisch sein, genauso der Winter in Südeuropa. Um sich kein Reiseziel und keine Reisezeit zu verbauen, muss also eine Standheizung her.

Warmluft, Warmwasser, Holzofen

Bei Wohnmobilen kommen sehr häufig Kombigeräte zum Einsatz, die einen Warmwasserboiler integriert haben. Unter Selbstausbauern sind auch reine Warmluftheizungen mit nachgeschaltetem Boiler beliebt, so hat man zwei getrennte Geräte.

Neben Warmluftstandheizungen mit Ausströmern, die die Luft punktuell verteilen, gibt es auch solche, die über Heizkörper oder Fußbodenheizung mit einem Warmwasserkreislauf arbeiten. Letztere sind schwerer, teurer und komplexer, bieten aber das bessere Raumklima; in der Gewichtsklasse bis 3,5 t sind sie allerdings Exoten. Warmwasserstandheizungen, können mit dem Kühlwasserkreislauf des Motors verbunden werden: Bei stehendem Motor kann dieser vorgewärmt werden, sodass materialschädliche Kaltstarts vermieden werden, und bei laufendem Motor heizt dieser den gesamten Kreislauf, also auch den Wohnbereich und entlastet die Standheizung.

Warmluft

- Günstig, leicht, einfach einzubauen

- Idealerweise wartungsfrei

Warmluftverteilung nur punktuell - Mäßiges Raumklima (von vielen als trockene Heizungsluft empfunden)

- Heizleistung bei Dieselstandheizung nur mäßig gut regulierbar, bei Gas etwas besser

Warmwasser

- Teuer, schwer,

Einbau erfordert Sorgfalt - Wasserkreislauf muss ab und an nachbefüllt, entlüftet und komplett getauscht werden

- Je nach Komplexität viele einzelne Bauteile (Pumpen, Wärmetauscher, Magnetventile, Ausgleichsbehälter, …)

- Sehr gleichmäßige Wärmeverteilung

- Vorwärmung des Motors möglich

- Während der Fahrt erhitzt der Motor den Wohnraum über das heiße Motorkühlmittel

Noch etwas exotischer ist ein kleiner Holzofen. Inzwischen sieht man immer mehr Fahrzeuge mit gut erkennbarem Kamin auf dem Dach, in der Praxis ist das für mich jedoch keine geeignete Heizung fürs Wohnmobil.

Pro

- Hübsch anzuschauen

- Kaminfeuerromantik

- Brennstoff ggf. gratis

Contra

- Punktuelle Hitzequelle, schlechte Wärmeverteilung

- Kamin erhöht die Fahrzeughöhe deutlich

- Kein Betrieb während der Fahrt möglich

- Weiterfahrt erst mit erloschenem Feuer

- Betrieb auf Camping-/Stellplätzen oder in der Nähe von Wohnhäusern nicht zu empfehlen (Belästigung durch Rauch, Holzfeuergeruch alarmiert die Nachbarschaft)

- Betrieb bei Sturm ggf. nicht möglich

- Es muss immer ein Fenster offen sein zwecks Zuluft

- Rauch kann ins Fahrzeug ziehen, wenn der Wind dreht

- Kohlenmonoxid-Warner notwendig

- Brennstoff muss mitgeführt werden (Holz aus dem Wald meist zu feucht) und in der richtigen Größe sein

- Betrieb die ganze Nacht hindurch schwierig, zu oft muss nachgelegt werden

- Dreck (Asche) verteilt sich zwangsläufig im Fahrzeug

- Hoher Wartungs- und Bedienaufwand

- Heiße Oberflächen gefährlich für Kinder und ggf. Tiere

- Die Asche muss entsorgt werden (Achtung Glutreste!)

- Kleine Öfen verbrennen recht unsauber (Rauch) und ineffizient

- Warmwasser über Wärmetauscher im Rauchgas möglich

Die Auflistung ist natürlich nicht super objektiv, aber für mich sind Holzheizungen etwas für Liebhaber. Man sollte sie in Anbetracht der Nachteile und des zusätzlichen Platz- und Arbeitsaufwandes nicht allzu sehr verklären.

Gas oder Diesel?

Beim klassischen Kastenwagen-Wohnmobil sind in der Garage zwei dicke Gasflaschen untergebracht und wenn es Richtung Minusgrade geht, saugt die Standheizung diese innerhalb weniger Tage leer.

Eine 2-kW-Heizung auf Volllast zieht eine 11 kg-Gasflasche in drei Tagen leer, eine vergleichbare Diesel-Standheizung genehmigt sich etwas über 15 l. Ein voller Dieseltank mit ausreichend Reserve für die Weiterfahrt zur nächsten Tankstelle (75 l) entspricht somit locker 55 kg Gas, entsprechend fünf großen Gasflaschen!

Bedenkt man, dass Gasflaschen alle paar Ländergrenzen andere Anschlüsse und Abmessungen haben, selber nicht nachgefüllt werden dürfen an LPG-Tankstellen und die Versorgung außerhalb Europas unsicher sein kann, fällt die Entscheidung bei vielen auf Diesel, denn das gibt es weltweit und man fährt sowieso mit etwa 100 l im Tank rum. Zwar besitzt Gas als Energieträger den einen oder anderen Vorteil, z. B. verbrennt es sehr sauber und ohne zu rußen, hat den besseren Wirkungsgrad, spricht schneller an als Diesel, kann häufig an- und ausgeschaltet werden, um eine minimale Heizleistung zu realisieren, und kann Kochfeld, Backofen, Kühlschrank und Grill versorgen, es kommt allerdings in verhältnismäßig kleinen Gasflaschen daher, die nicht ewig halten. Es lassen sich auch große Gastanks einbauen, die man dann selber befüllen darf, das ist jedoch kostspielig. Es gibt auch spezielle Gasflaschen mit Füll-Stopp und Anschluss zum Selberbefüllen, das hilft aber in manchen Gegenden Europas, wo LPG-Tankstellen rar sind, geschweige darüber hinaus nicht viel. Am Ende überwiegen die Probleme mit dem Nachschub (spätestens im Winter bei hohem Verbrauch und langen Reisen in ferne Länder). Anders sieht das beim Kochen aus, hier kann Gas seine Vorzüge ausspielen, dazu mehr im nächsten Kapitel.

Diesel

- Quasi immer und überall verfügbar

- Großer Tank ist bereits verbaut

- Weitere Tanks möglich

- Geruchsbelästigung beim Ein- und Ausschalten der Heizung

- Kann verrußen, ein bisschen Pflege ist nötig

- Mindestheizleistung für Frühjahr/Winter häufig zu hoch

- 75 Liter Diesel entsprechen 682 kWh

- Etwas teurer als Gas

- Heizung etwas komplexer und anfälliger aufgebaut

Gas

- Kann problemlos mit niedriger Last laufen bzw. im An-Aus-Betrieb

- Verfügbarkeit je nach Land unterschiedlich

- Platzverbrauch durch Gaskasten

- Alle zwei Jahre Gasprüfung nötig

- Gastank zum Selbstbefüllen teuer; LPG-Tankstellen außerhalb Europas selten

- Gasflaschen offiziell nicht selber befüllbar, werden 1:1 getauscht; quasi jedes Land hat eigene Flaschen (Form, Größe, Anschluss), Tausch dann schwierig

- 22 kg (zwei 11 kg-Flaschen) entsprechen 275 kWh

Kurzfassung: (Immer) eine Dieselstandheizung verbauen. Außer man ist nur bei milden Temperaturen unterwegs und braucht nur ab und an die Heizung. Gasheizungen sind praktisch, aber schwierig mit dem Wunsch nach Autarkie zu verbinden, daher geht’s ab hier nur noch um Diesel-Modelle.

Und Benzin? Es gibt Benzinstandheizungen, aber da Transporter und Lkw fast ausschließlich mit Diesel fahren, ist diese Sparte eher klein; Webasto und Eberspächer bieten hier einiges, Autoterm arbeitet noch daran.

Dimensionierung

kurz und knapp: 2 kW Heizleistung reichen meistens aus, überdimensionierte Heizungen können Schaden nehmen, wenn sie dauerhaft auf kleinster Stufe laufen

Die Standheizung sollte der Fahrzeuggröße und den Reisezielen angepasst sein. Zu klein dimensioniert und man friert, zu groß und man läuft Gefahr, dass die Standheizung kaputt geht, da sich alles mit Ruß zusetzt, weil sie immer auf kleinster Stufe läuft.

Die Heizleistung wird in Kilowatt (kW) angegeben, dabei liegt die minimale Heizleistung meist um 0,8-1 kW, egal ob das Maximum bei 2 oder 6 kW liegt. Für die richtige Wahl der Standheizung nimmt man vorrangig das Luftvolumen im Fahrzeug heran, also das gesamte Laderaumvolumen abzüglich aller Einbauten und Möbel. Bei einem durchschnittlichen 6m-Transporter mit etwa 13 m³ Laderaumvolumen bleiben realistisch gesehen 8 m³ übrig. Besteht keine Trennwand nach vorne ins Fahrerhaus und dieses muss mit beheizt werden, kommen locker 2 m³ und die vorherrschende schlechte Dämmung (u. a. viele Glasscheiben) hinzu, also sicherheitshalber 4 m³. Liegen die hauptsächlichen Reiseziele in kalten Regionen und -10 °C sind nicht die absolute Ausnahme, muss man das einkalkulieren; für einen einmaligen Skiurlaub eine ansonsten zu große Standheizung zu wählen, ist jedoch fragwürdig.

Tigerexped empfiehlt bei bis zu 12-14 m³ Luftvolumen (ohne Fahrerhaus) 2 kW Heizleistung, deutlich darüber erst 4 kW und in Grenzfällen lieber 2×2 kW. Bis etwa -5 °C passen die Angaben gut, plant man mit langfristig kälterem Wetter, greift man lieber zu einem größeren Modell. Die Firma Truma hingegen, Spezialist für Wohnmobilheizungen, verkauft lediglich eine 4- und 6 kW-Dieselstandheizung. Das funktioniert zwar, bedarf aber einer strikten und regelmäßigen Pflege (Brennkammer auf höchster Stufe freibrennen). Webasto empfiehlt 2 kW bei Kastenwagen bis 8m Länge.

Umso höher das Fahrzeug, desto weniger Platz nehmen Möbel im Verhältnis ein, insbesondere ein Superhochdach H3 gibt viel Raum, den man nur zu einem kleinen Teil mit größeren Schränken füllt. Ein 7,4m langer Sprinter mit Superhochdach liegt inklusive Fahrerkabine bei ca. 14m³ Luftvolumen, wenn er ausgebaut ist; bei guter Dämmung kommt eine 2 kW-Heizung an ihre Grenzen. In der beliebten 6m-Kategorie ist man jedoch mit 2 kW gut beraten. Im Zweifel sollte man sich beim Händler oder Hersteller mit den genauen Daten des eigenen Fahrzeugs sowie den individuellen Bedürfnissen und Reiseplänen eine Empfehlung holen; im Allgemeinen ist der Support gut und zielführend.

Die Regulierung der Heizleistung erfolgt direkt in Leistungsstufen oder über eine Temperaturregelung, welche selbstständig die Leistung reguliert. Gas-Standheizungen haben meist nur wenige Stufen, können aber problemlos die Gaszufuhr schließen und wieder öffnen, während Diesel-Standheizungen Dauerläufer sind, die bei überschreiten der gewünschten Temperatur nicht abschalten, sondern auf die kleinste Stufe runterregeln. Bei einer 2 kW-Heizung sind dies immer noch ca. 0,9 kW, also fast 50 % der Maximalleistung. Im Winter läuft die Heizung schnell auf den höchsten Stufen, in der Übergangszeit wird es selbst auf Stufe 1 noch zu warm, sodass man ein Fenster öffnen muss oder die Standheizung nach dem Aufheizen des Fahrzeugs für die restliche Nacht abschaltet; die minimale Laufzeit am Stück sollte 1-2 Stunden betragen.

Designunterschiede Truma / Rest

kurz und knapp: Truma Combi-Heizungen haben einen 10l-Boiler integriert, Abgas wird seitlich zur Wand geführt; alle anderen Modelle brauchen einen separaten Warmwasserboiler und führen das Abgas nach unten durch den Boden ab

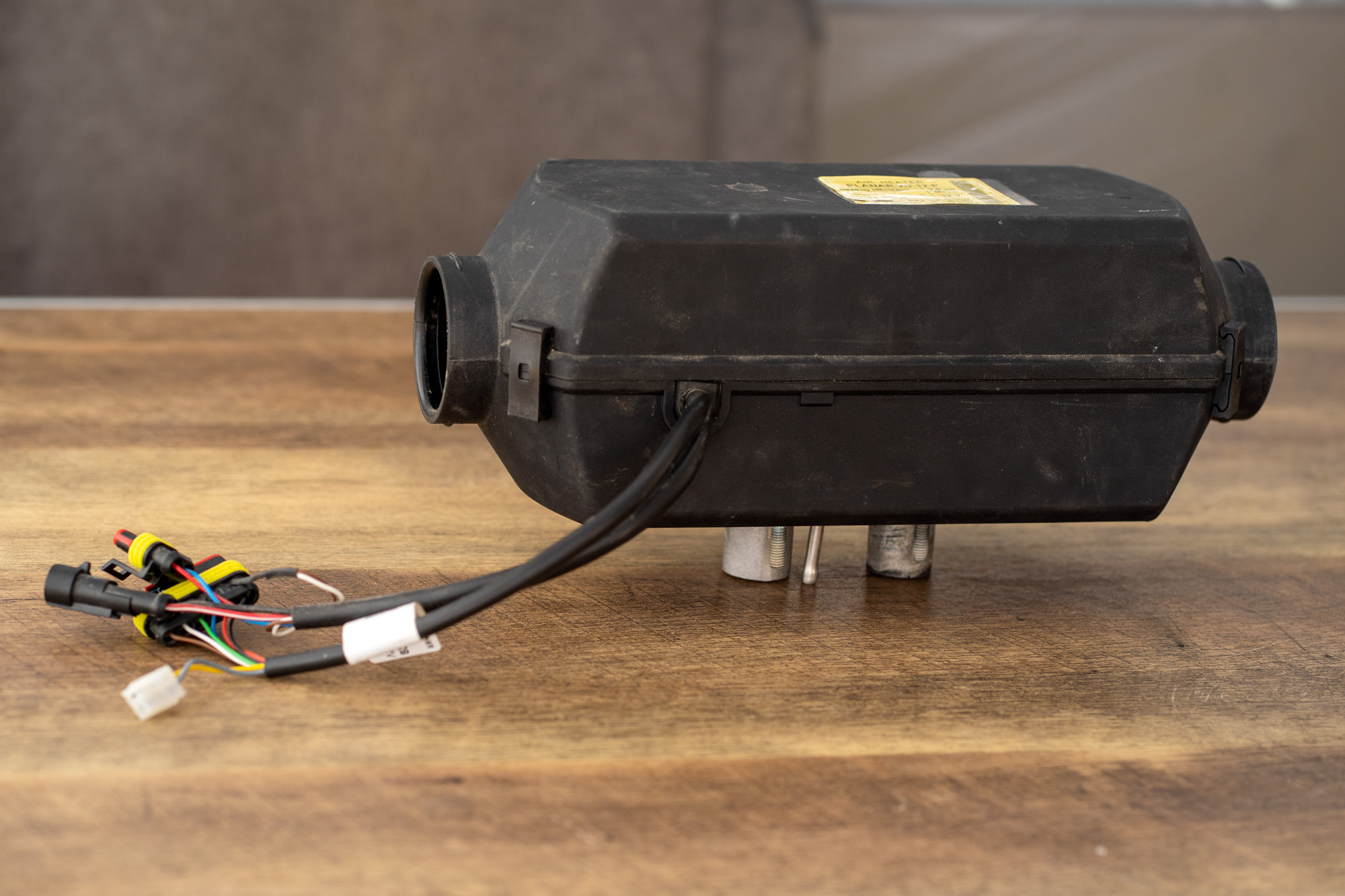

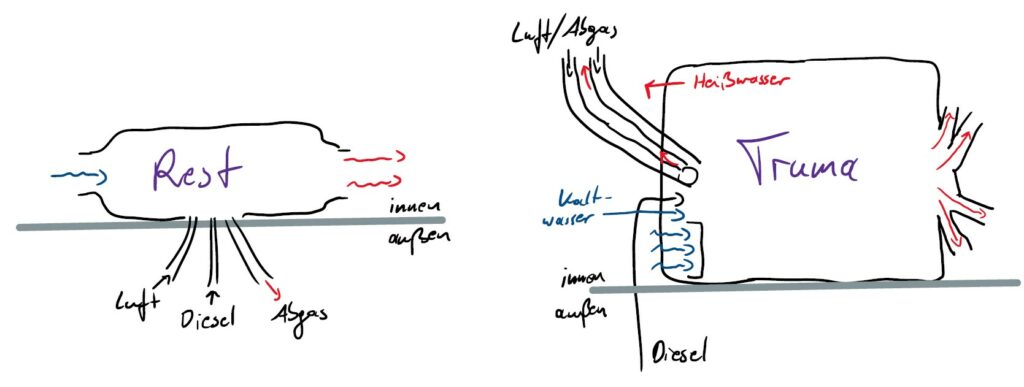

Von den im nächsten Abschnitt behandelten Standheizungen sind alle bis auf das Combi-Modell von Truma identisch aufgebaut: Sie werden innen auf den Boden geschraubt, Kaltlufteinlass und Warmluftauslass liegen gegenüber, Verbrennungsluft, Abgas und Diesel werden von außen durch den Fahrzeugboden in das Gerät geführt. Theoretisch ist auch eine Montage unterm Fahrzeug möglich, allerdings sind nur die Modelle von Webasto und Eberspächer ausreichend abgedichtet. Ideal ist diese Unterflurmontage jedoch nie, da die Standheizung zu vielen „Gefahren“ ausgesetzt ist (Dreck, Feuchtigkeit, Streusalz, Aufsetzen bei fehlender Bodenfreiheit, Wassereinbruch bei tiefen Wasserdurchfahrten). Ebenso sollte die Kaltluftansaugung immer im Inneren liegen, damit keine kalte/feuchte oder verunreinigte Außenluft angesaugt wird (z. B. Abgase der Standheizung oder des Motors).

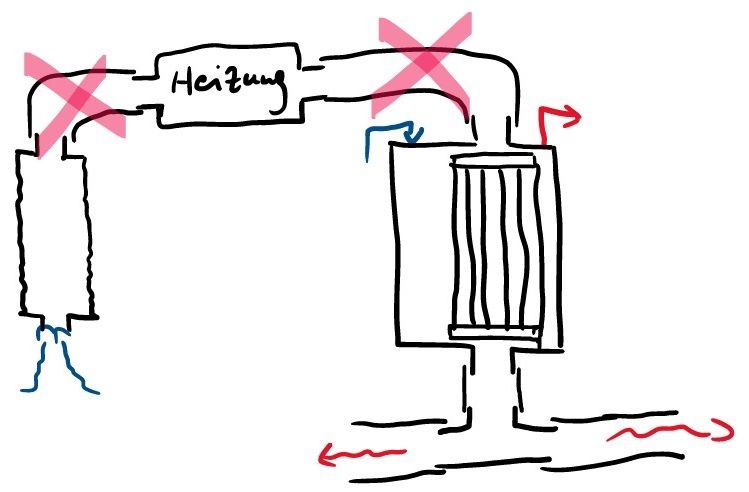

xxx bild xxx Truma baut seine Combi-Heizungen deutlich anders auf: Der Boiler ist integriert, es gibt vier statt einem Warmluftauslass und Verbrennungsluft und Abgas werden seitlich/oberhalb der Heizung zur Fahrzeugwand statt zum Boden geführt, sodass der einzige Bodendurchbruch der Dieselversorgung dient. Das macht den Einbau, abgesehen von der enormen Größe durch den integrierten 10l-Boiler, etwas simpler und die Warmluftverteilung flexibler. Die Materialqualität ist hervorragend, Servicepartner gibt es auf mehreren Kontinenten, durch die große Heizleistung von 4 oder 6 kW ist sie jedoch anfällig gegen Verrußen, da sie meist auf kleinster Stufe läuft. Preislich ist Truma sehr teuer und bietet leider keine Spielereien wie bspw. den problemlosen Betrieb bei Höhen über 3.000m (durch die dünne Luft muss das Luft-Diesel-Verhältnis angepasst werden, andere laufen problemlos bis 5.000m). Dafür ist ein reiner Warmwasserbetrieb möglich ohne das Fahrzeug mit der Warmluft aufzuheizen, sehr praktisch im Sommer/bei warmem Wetter zum Duschen.

Allen gemein ist, dass die kleine Dieselpumpe unterm Fahrzeug in der Nähe des Tanks montiert wird.

Positionierung der Standheizung

Die Nicht-Truma-Heizung selbst braucht einen Bodendurchbruch von maximal 140x90mm, je nach Halterung auch deutlich weniger. Entscheidend ist, dass am gewünschten Einbauort im Fahrzeug keine Querstreben unter dem Fahrzeug sind, welche u. A. den gewellten Stahlboden tragen. Zum Planen hilft meistens nur, innen einen Fixpunkt zu suchen, den man auch unterm Fahrzeug erkennen kann (Radkasten oder vergleichbares). Von dort aus misst man, in welchem Bereich der Unterboden die Installation zulässt. Ein kleines Loch für die Anschlusskabel der Dieselpumpe braucht es auch noch, das lässt sich ggf. mit weiteren Dingen kombinieren (Stromversorgung Trittstufe, Außentemperatursensor, Füllstandsensor Abwassertank, Be-/Entlüftung Wassertank, Entleerung Boiler/Wassertank, elektrisches Ablassventil vom Abwasser und, und, und), hier ist die Position sehr viel flexibler durch normalerweise ausreichend lange Kabel. Bei Truma müssen lediglich ein dünner Dieselschlauch sowie die Stromkabel der Dieselpumpe durch den Boden.

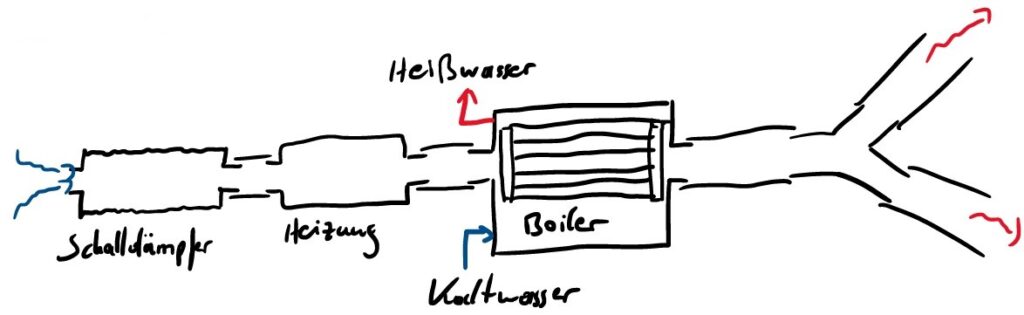

Die Standheizung wird für gewöhnlich mit einem nachgeschalteten Boiler kombiniert, der möglichst nah und ohne großen Bogen in der Warmluftleitung positioniert ist. Je nach Heizungsmodell ist ein Schalldämpfer an der Kaltluftansaugung sinnvoll, wodurch die Einheit Schalldämpfer-Standheizung-Boiler sehr lang wird (knapp 1,5m). Andernfalls ist der Geräuschpegel vor allem nachts für empfindliche Personen zu hoch. Bei Truma entfällt das alles: der Boiler ist integriert, ein Schalldämpfer ist nicht nötig und auch gar nicht anschließbar.

Während die große Truma (LxBxH etwa 50x45x30 cm) in einer Truhe/Sitzbank am besten Platz findet, sind die anderen Modelle sehr flexibel zu positionieren. Insbesondere wenn kein Boiler verwendet wird, lässt sie sich auch unterm Beifahrersitz, in einer Truhe oder irgendwo in der Garage platzieren.

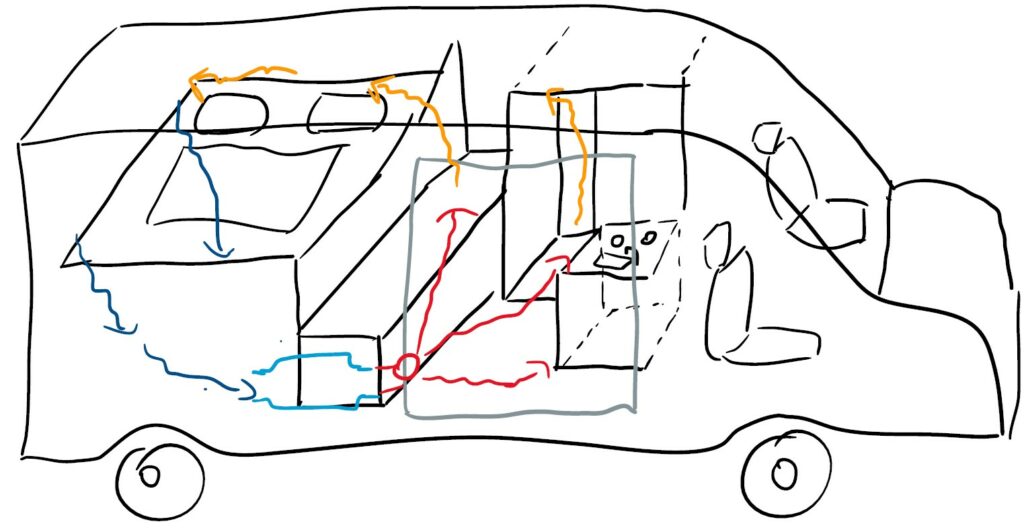

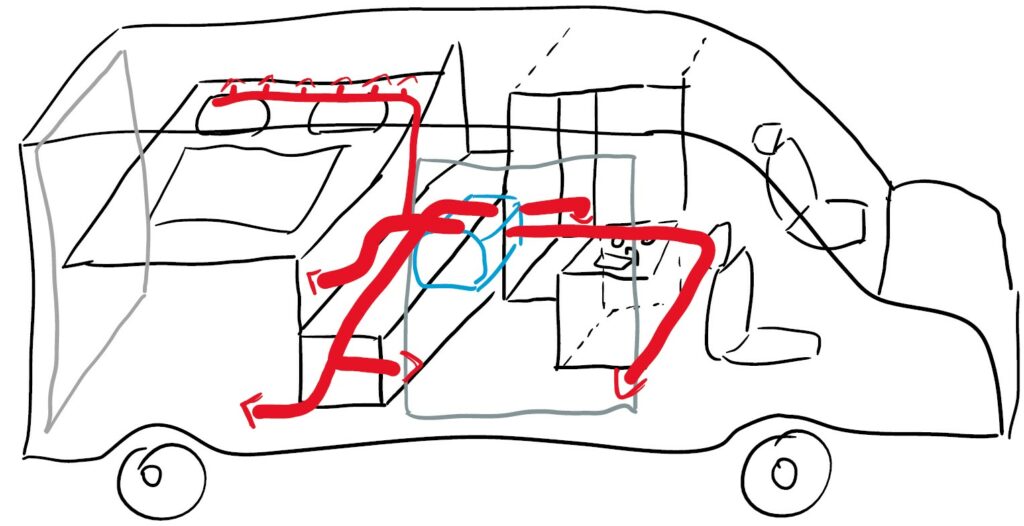

Warmluftverteilung

Man kann die Verteilung einfach halten mit einem Ausströmer beim Sitzbereich, vielleicht ein zweiter im Bad, falls es eines geben soll. Um möglichst effizient zu heizen, sollte eine gute Zirkulation gegeben sein: Warme Luft tritt in Fußbodenhöhe aus, steigt auf, bewegt sich durchs Fahrzeug, kühlt ab, sinkt hinunter und wird wieder angesaugt. So ergibt sich ein großer konvektiver Kreislauf.

Umso größer das Fahrzeug und umso nasser/kalter das Wetter ist, desto eher braucht es eine komplexere Warmluftverteilung, die auch alle Ecken erreicht, damit sich nirgendwo kalte, feuchte Stellen und damit Schimmel bildet. Die vier Ausströmer bei Truma erleichtern das deutlich, bei allen anderen sind entsprechende T- und Y-Abzweigungen nötig zur Verteilung.

Die Warmluftverrohrung sollte möglichst gerade, eher kürzer als länger und in weichen Bögen geführt sein, denn umso stärker der Luftstrom behindert wird, desto weniger warme Luft kommt an den Ausströmern an. Durch kurze/lange oder einfache/verworrene Verlegung der Warmluft kann die Heizleistung der einzelnen Ausströmer ein wenig beeinflusst werden – die Positionierung der Standheizung beeinflusst dies natürlich auch ganz entscheidend. Soll bspw. die meiste Wärme in der Nähe der Schiebetür austreten, darf das entsprechende Warmluftrohr nicht unnötig lang sein, denn der Luftstrom sucht sich vorrangig den Weg des geringsten Widerstandes.

Ebenfalls wichtig ist die Positionierung des Bedienteils. Wie für alle Control-/Bedien-Panel gilt: außerhalb der Reichweite kleiner Kinder montieren, bei empfindlichen Schläfern nicht in Sichtweite vom Bett aus (viele leuchten oder blinken dauerhaft) oder sogar in einem Schrank. Häufig hat das Bedienteil einen Temperatursensor integriert oder es liegt ein externer bei oder kann hinzugekauft werden. Eine Temperaturregelung (anstatt Heizstufen fest einzustellen) ist Gold wert, wenn sie richtig funktioniert, dafür muss die Temperatur an geeigneter Stelle gemessen werden. Unten am Boden ist es eher kalt, unter der Decke deutlich wärmer und Wandverkleidungen können spürbar abkühlen, weshalb hier auch kein Sensor in der Wand sitzen sollte (gerne aber auf der Wand). Die Höhe des Betts ist ein guter Anhaltspunkt für die Positionierung, damit für die Nacht eingestellte 18 °C nicht am Fußboden herrschen, wodurch auf Betthöhe schnell 25 °C herrschen. Umso weiter das Bedienteil von diesem Idealbereich entfernt ist oder wenn es versteckt in einem Schrank oder in einer absehbar kühleren Ecke montiert wird, ist ein zusätzlicher Temperatursensor sehr zu empfehlen. Dieser sollte nicht in einer nach außen zeigenden Wandverkleidung montiert sein, da diese eher abkühlen und damit die Messung stark verfälschen – lieber eine weiter innen liegende Wand verwenden (z. B. Hängeschrank, Bad- oder Trennwand).

Ein weiterer Aspekt ist, wo verstärkt kalte Luft eintritt, damit man dort gezielt heizen kann, und wo zusätzlich punktuell warme Luft benötigt wird, um Wassertanks vor Frost zu schützen oder Kondensation an kalten Stellen zu vermeiden. Am zugigsten sind das Fahrerhaus sowie die Türen, wobei wir die Hecktüren außenvorlassen, denn meist ist das Bett im hinteren Teil und durch die erhöhte Lage ist es hier sowieso etwas wärmer. Ist das Fahrerhaus mit einer vollständigen oder halbhohen Trennwand sowie Vorhang abgetrennt, besteht kein Anlass gegen eindringende Kälte von vorn gezielt etwas zu unternehmen. Existiert keine Trennwand und die Sitze vorne sind Teil des Wohnbereichs, sollte sich ein Ausströmer vorne befinden. Ebenfalls dringt über die Schiebetür viel kalte Luft ein, sodass hier ein Ausströmer sinnig ist. Die Matratze neigt leider auch schnell zum Schimmeln, da sie sich meist eng an die kühlen Außenwände anschmiegt und so viel Feuchtigkeit aufnimmt, sie aber nur schlecht wieder abgeben kann. Oft reicht aber eine Unterlüftung per Lattenrost und regelmäßiges Lüften der Matratze (s. Kap. Bett).

Weitere zu beheizende Bereiche kann man aktiv oder passiv beheizen: Aktiv durch das Positionieren eines Ausströmers oder Verlegen eines Rohres, in das man kleine Löcher bohrt, sodass ein „Fächer“ aus warmer Luft einen langgestreckten Bereich beheizt (interessant unterm Bett oder in der Nähe vom Wassertank). Passiv beheizt wird alles um die Standheizung und die Warmluftrohre herum – verläuft ein Rohr durch eine Truhe, wird sich diese zwangsweise ganz schön erwärmen, was für Lebensmittel schlecht, für Bettwäsche oder Handtücher aber ganz angenehm sein kann. Ebenso gibt das Gehäuse der Standheizung einiges an Wärme ab. Daher sollte man grundsätzlich damit rechnen, dass sich alles erwärmt, was halbwegs in der Nähe der Standheizung und Warmluftrohre ist; wärmeempfindliche Dinge wie Elektronik/Akkus/Wasser/Lebensmittel sollten getrennt davon ihren Platz finden. Alternativ können die Warmluftrohre vom Rest ein wenig abgekapselt werden, indem sie im Zwischenboden verlegt werden, sofern einer geplant ist.

Modelle im Vergleich

Diese Modelle sind am häufigsten anzutreffen und haben alle die notwendigen Zulassungen. Es gibt auch günstigere Heizungen von chinesischen Herstellern, die zwar laufen, aber nicht TÜV-konform sind (Einbau verboten, keine Umschreibung zum Wohnmobil).

| Autoterm (Planar) Air 2d | Eberspächer Airtronic S2 D2L | Webasto Air Top 2000 STC D | LF Bros E2.0 | Carbest VanHeat 2.0-DH | Truma Combi D4 (nächste Gen.) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Preis ca. | 600€ | 1.300€ | 1.250€ | 330€ | 650€ | 2.500+€ |

| Leistung min./max. | 0,8/1,8 kW | 0,9/2,2 kW | 0,9/2,0 kW | 1,0/2,0 kW | 0,85/2,0 kW | 1,0/4,0 kW |

| Verbrauch min./max. | 0,1/0,24 l/h | 0,1/0,28 l/h | 0,12/0,24 l/h | 0,1/0,25 l/h | 0,14/0,27 l/h | 0,1/0,4 l/h |

| Stromverbrauch min./max. ohne vorglühen | 10/29 W | 6/31 W | 14/29 W | 8/25 W | 14/29 W | 10/100 W |

| Spannung | 12V oder 24V (verschiedene Modelle) | 12V oder 24V (verschiedene Modelle) | 12V oder 24V (verschiedene Modelle) | 12V oder 24V (verschiedene Modelle) | 12V | 12V |

| Höhentauglichkeit | 4.000+m | 3.000m | 2.200m (4.000+m mit zweiter/anderer Pumpe für 300€) | 5.000m | 5.000m | 3.000m |

| Durchmesser Warmluftanschluss | 60mm | 60/75mm (je nach Hutze) | 60mm | 60mm | 60mm | 65/72mm |

| Herstellerempfehlung max. Fahrzeuggröße | 12-14 m³ Luftvolumen ohne Fahrerhaus | bis 8m | unter 8m | quasi alle Kastenwagen | ||

| Nächstgrößeres Modell | Air 4d mit 4 kW | Airtronic M2 mit 4 kW | Air Top Evo 40 D mit 3,5 kW | E5.0 mit 3 oder 5 kW | 4.0-DH mit 4 kW | Combi D6 mit 6 kW |

Sonstiges:

- Autoterm (vormals Planar): Pumpe teilweise lauter als Konkurrenzmodelle; Verlängerungskabel für Bedienteil (15€) und zusätzlicher Temperatursensor (30€) ggf. sinnvoll; Produktion in Lettland (nicht mehr Russland)

- Eberspächer: Bedienteil, Warumluftkomponenten und Tankentnehmer häufig nicht im Set enthalten; Nachfolgemodell S3 200€ teurer

- Webasto: Oft Einbausets separat nötig; teilweise ohne Warmluftkomponenten, Bedienteil und Tankentnehmer; im Zweifel Händler kontaktieren

- LF Bros: Erst seit kurzem erhältlich, daher keine Langzeiterfahrung vorhanden

- Carbest: Abgasschalldämpfer optional (32€); Schalldämpfer für Verbrennungsluft nicht verfügbar

- Truma: 10l-Boiler integriert; groß, andere Bauform; zusätzliche Teile nötig (Wasseranschluss, Abgaskamin, Warmluftkomponenten); Modell D4E/D6E mit zusätzlichem 230V-Betrieb; reiner Warmwasserbetrieb möglich

Höhentauglichkeit: Die Luft wird mit steigender Höhe immer dünner, daher muss zur Verbrennung etwas weniger Diesel eingespritzt werden, sonst kann dieser nicht sauber verbrennen und es bildet sich enorm viel Ruß, der die Brennkammer zusetzt und schlimmstenfalls zerstört. Das bedeutet auch, die effektive Heizleistung fällt mit steigender Höhe. Innerhalb Europas liegen Gebirgspässe schon mal auf über 2.000m (z. B. der Gotthardpass in der Schweiz), die höchsten Straßen liegen auf 2.700m. Umso länger man sich dort aufhält, desto mehr Ruß bildet sich bei einer ungeeigneten Standheizung. Sind Aufenthalte in solchen Höhen geplant (und nicht bloß eine kurze Passüberquerung), muss die Höhentauglichkeit gegeben sein.

Warmluftauslass: Die üblichen Durchmesser der Warmluftrohre sind herstellerabhängig und werden mit steigender Heizleistung größer, wobei Truma Marktführer ist (65/72mm). Das kann bei der Ersatzteilbeschaffung oder Umbaumaßnahmen zu Schwierigkeiten führen, da Camping-Geschäfte oft nur für Truma-Durchmesser Teile anbieten. Zum Glück gibt es aber Klebeband zum Abdichten (das sollte aber dauerhaft 80 °C aushalten).

Bedienteile: Jeder Hersteller hat mehrere Modelle im Angebot, die von einer einfachen Stufen-Regelung über schicke Displays mit Timer und weiteren Funktionen bis hin zur App-Steuerung gehen. Wie viel Komfort man braucht, muss jeder für sich entscheiden. Da das Bedienteil immer im Bestellprozess ausgewählt oder separat hinzubestellt werden muss, kommt man nicht umhin, sich kurz mit den Optionen zu beschäftigen. Ein Drehknauf mit Heizstufen ist okay, eine Temperaturregelung aber deutlich komfortabler.

Wichtig ist bei allen Standheizungen, dass sie über eine E-Prüfnummer auf dem Gerät und damit über eine Zulassung verfügen, sonst ist der Einbau nicht zugelassen (wird auch bei der Umschreibung zum Wohnmobil gerne kontrolliert). Eine 150€-Standheizung von Alibaba ohne jede Zulassung sollte es lieber nicht sein – wenngleich sie technisch nicht schlechter sein muss. Meine Meinung: Autoterm hat sich unter Selbstausbauern durchgesetzt, da die Modelle robust, erprobt und vor allem günstig sind – Kaufempfehlung. Eberspächer und Webasto bauen auch tolle Standheizungen (vermutlich sogar etwas bessere), der Fokus auf Geschäftskunden statt einzelnen Endkunden und das Durcheinander mit Einbausets sowie der hohe Preis machen sie jedoch unattraktiv. Befindet sich die Standheizung in der Nähe des Bettes, ist ein so genannter Telefonieschalldämpfer an der Kaltluftansaugung ratsam, um das Lüftergeräusch deutlich zu reduzieren (bei Tigerexped 60€, im Lüftungszubehör deutlich billiger, aber kleine 60mm-Anschlüsse sind wenig verbreitet).

Warmwasserboiler

Warmes oder heißes Wasser ist kein Muss, aber aus vielen Gründen sehr praktisch: Geschirr wird mit warmem Wasser schneller sauber, Wasser kocht schneller, Duschen ist deutlich angenehmer, Wärmflasche befüllen ohne vorheriges Wasserkochen.

Boiler gibt es mit Warmluft- und Elektrobetrieb sowie gemischt. Im Warmluftbetrieb werden sie direkt hinter der Standheizung positioniert und es steht immer heißes Wasser (70-80 °C) zur Verfügung, wenn die Standheizung 30-60 Minuten gelaufen ist – je nach Boilergröße, Standheizung und eingestellter Leistung. Elektrisch mit 12, 24 oder 230V beheizt dauert es auch ca. 30-60 Minuten und benötigt 350-400 Wh (6l-Boiler, 65 °C). Mit 12V fällt die Heizleistung gering aus (bis 200W) und das Aufheizen dauert länger, bei 24V steht die doppelte Heizleistung zur Verfügung (400W); bei 230V sind noch mehr Leistung (bis 600W) und damit kürzere Aufheizzeiten möglich, der Energieverbrauch steigt jedoch um 10-15% (Verluste des Wechselrichters). Reine Elektroboiler sind im Sommer in Verbindung mit Photovoltaik eine Option, ziehen im Winter/bei schlechtem Wetter jedoch zu viel Strom. Reine Warmluftboiler liefern bei kaltem Wetter/im Winter quasi immer heißes Wasser, da die Standheizung läuft, im Sommer muss man die Standheizung extra einschalten (wobei im Sommer die kühle Dusche nicht so stört wie im Winter). Ideal ist die Möglichkeit beider Betriebsarten oder wie bei der Truma Combi D der Warmwasserbetrieb ohne Warmluft.

- Größe: 5-10l, vereinzelt 3l und über 10l (im Allgemeinen sind kleine 5/6l-Boiler ausreichend, wenn kontinuierlich nachgeheizt wird)

- Betriebsart: Warmluft meist ideal, Strom als Backup/Sommerbetrieb (12V wenn man etwas mehr Zeit hat, 230V bei ausreichend großen Akkus)

Der Boiler sollte direkt hinter der Standheizung sein, um schnell möglichst heißes Wasser bereitzustellen. Die Wasserinstallation sieht etwa so aus: Von der Pumpe wird Kaltwasser und vom Boiler Heißwasser zu allen Verbrauchern (Dusche, Waschbecken, Spüle) gelegt. Verwendet man Heißwasser, wird die entnommene Menge im Boiler mit kaltem Wasser nachgespeist (die Pumpe drückt kaltes Wasser hinein und damit heißes Wasser raus). Zum Duschen wird das heiße Wasser auf etwa 40 °C temperiert, indem kaltes Wasser beigemischt wird, sodass ein typischer 6l-Boiler mindestens 12l angenehm warmes Wasser zum Duschen liefert – für eine Person absolut ausreichend, für zwei sparsame Duschende auch noch. Will man länger duschen, bleibt die Stand- oder Elektroheizung weiterlaufen; eine zweite Person wartet am besten ein paar Minuten, damit der Boiler wieder ausreichend heiß ist (es sei denn, beide duschen wassersparend).

| Truma TT-2 | Elgena KB-6 | Elgena Nautic-Compact Luft LE | Elgena Nautic-Compact E/EE | Pundmann Therm Boiler 6L/9L Air | |

|---|---|---|---|---|---|

| Preis | 220€ | 210-350€ | 430€ | 410€ (E), 550€ (EE) | 400€ |

| Inhalt | 5l | 6l | 6l/10l | 6l/10l | 6l/9l |

| Betrieb | Warmluft und 230V (300W) | 12V (200W), 24V (400W), 230V (330/660W) oder gemischt | Warmluft und 230V (500W) | E: 230V (660W) EE: 230V (660W) + 12V (200W) oder 24V (400W) | Warmluft und 230V (500W) oder 12V (200W) |

| Temperaturregelung (Elektrobetrieb) | Bedienteil | Drehregler am Boiler | fest eingestellt | Drehregler am Boiler | fest eingestellt |

| Anschlüsse | Luft: 65/72mm Wasser: 10mm? 230V: Kabel? | Wasser: 10mm 230V: 1m mit Schuko-Stecker 12/24V: 1m | Luft: 65-75mm Wasser: 10mm* 230V: 1m | Wasser: 10mm* 230V: 1m mit Schuko-Stecker 12/24V: 1m | Luft: 90mm Wasser: 10mm 230V: ? 12V: ? |

| Zubehör | Frostschutz möglich (geringer Stromverbrauch) | Frostschutz möglich (geringer Stromverbrauch) | |||

| Max. Wasserdruck | bis 1,2 bar | bis 0,8 bar | bis 2,0 bar | bis 2,5 bar | bis 2,2 bar |

* Die Nautic-Compact-Boiler von Elgena verwenden Wasseranschlüsse mit Olive statt gerippte Tüllen, weshalb es ein endloser Kampf sein kann, die Schlauchverbindungen dicht zu bekommen. Der Hersteller bietet für einige Euro die sehr empfehlenswerte Umrüstung auf Tüllen mit Quetschverschraubung an, gerade und gewinkelt. Weiteres im Kap. Wasser.

Alle Boiler benötigen Sicherheitseinrichtungen, leider liegen diese nicht immer als Set bei:

- Sicherheitsventil gegen Überdruck, dieses entsteht beim Erhitzen durch Ausdehnung des Wassers,

- Druckminderer, der den Kaltwasserdruck auf ein zulässiges Maß reduziert, da viele Wasserpumpen zu viel Druck bringen, und nebenbei als Rückflussverhinderer, um die Pumpe vor Beschädigungen durch Überdruck aus dem Boiler zu schützen,

- Ablasshahn, um den Boiler bei Nichtbenutzung, vor allem im Winter, vollständig zu entleeren, damit er bei Frost nicht platzt,

- Frost-Wächter (optional), der bei zu niedriger Temperatur den Boiler sicherheitshalber leerlaufen lässt oder die elektrische Boilerheizung kurz einschaltet und das Wasser einige Grad erwärmt.

Wichtig: Bei Heißwasser von bis zu 80 °C besteht Verbrühungsgefahr, daher ist insbesondere zum Duschen ein Mischventil notwendig, das entsprechend Kaltwasser beimischt (dadurch wird die Duscharmatur nicht ersetzt, sondern ein Verbrühschutz vorgeschaltet). In der Küche kann darauf verzichtet werden, um hier richtig heißes Wasser nutzen zu können – mit allen Vorteilen und Gefahren. Weiteres im Kapitel Wasser.