Seite unter Bearbeitung!

Eine gute Dämmung (oft sagt man auch Isolierung, aber wir können und wollen Innen und Außen nicht perfekt voneinander isolieren, sondern nur den Wärmetransport kontrolliert reduzieren – anders bei Strom, da wollen wir eine perfekte Isolation) ist die halbe Miete beim Temperaturmanagement, im Sommer hält sie die Hitze draußen und im Winter die Wärme drinnen. Die Karosserie von Kastenwägen ist aus dünnem Stahlblech und damit ein guter Wärmeleiter: Im Sommer wird diese schnell 60 °C heiß und im Winter eiskalt. Ohne eine gute Dämmung würden diese Temperaturen auch im Innenraum herrschen, im Sommer wird es unerträglich heiß und im Winter kommt man mit dem Heizen nicht hinterher.

Damit sich nirgendwo Feuchtigkeit sammelt, wodurch Schimmel und Rost entstehen, ist die Karosserie recht luftig gebaut: Durch viele Montage-/Befestigungsöffnungen (Türöffner, Rammschutzleisten, Nummernschildhalterung, Beleuchtung) können Feuchtigkeit und Regen eindringen, Wasser kann aber auch durch Ablauföffnungen unten abfließen und Luft durch die Holme ziehen zur Trocknung. Das Eindringen dieser Feuchtigkeit ist unvermeidbar und muss einkalkuliert werden; Wind, der durch die Holme zieht, kann jedoch durch die Dämmung eingehegt werden, sonst zieht’s gewaltig im Innern.

Neben der Feuchtigkeit von außen kommt enorm viel Feuchtigkeit von innen: atmen, kochen, abspülen, duschen, feuchte Kleidung trocknen. Bestehen irgendwo sogenannte Wärmebrücken, das sind schlecht oder nicht gedämmte Karosserieteile, welche die kalten Außentemperaturen ins Innere leiten, kann hier Feuchtigkeit kondensieren. Kondenswasser kann sich immer bei einem Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen bilden, im Sommer vorrangig nachts, im Winter ganztägig. Ist das Fahrzeug gut grundiert und lackiert, ist Rost erst einmal vorgebeugt, im Laufe der Jahre können trotzdem Teile von innen nach außen durchrosten.

Viel problematischer ist jedoch Schimmelbildung, denn selbst Staub schimmelt innerhalb weniger Tage, wenn er feucht und halbwegs warm gehalten wird, und unbehandeltes Holz sowieso. Dadurch ergibt sich eine starke Belastung mit Schimmelsporen, die durch Vibration beim Fahren bestens im Fahrzeug verteilt werden. Holz, das länger feucht ist, kann sich verziehen, reißen oder aufplatzen, Schrauben und Bohrlöcher verrosten oder können ausreißen.

Kastenwägen sind zum Dämmen eine Vollkatastrophe und deutlich schlechter geeignet als teilintegrierte Wohnmobile mit durchgehender GFK-Außenhaut, die vollflächig gedämmt wird. Trotzdem lässt sich mit etwas Aufwand sehr viel erreichen – für die Türen und das Fahrerhaus als größte Wärmebrücken gibt es auch Lösungen.

Luftfeuchtigkeit und Taupunkt

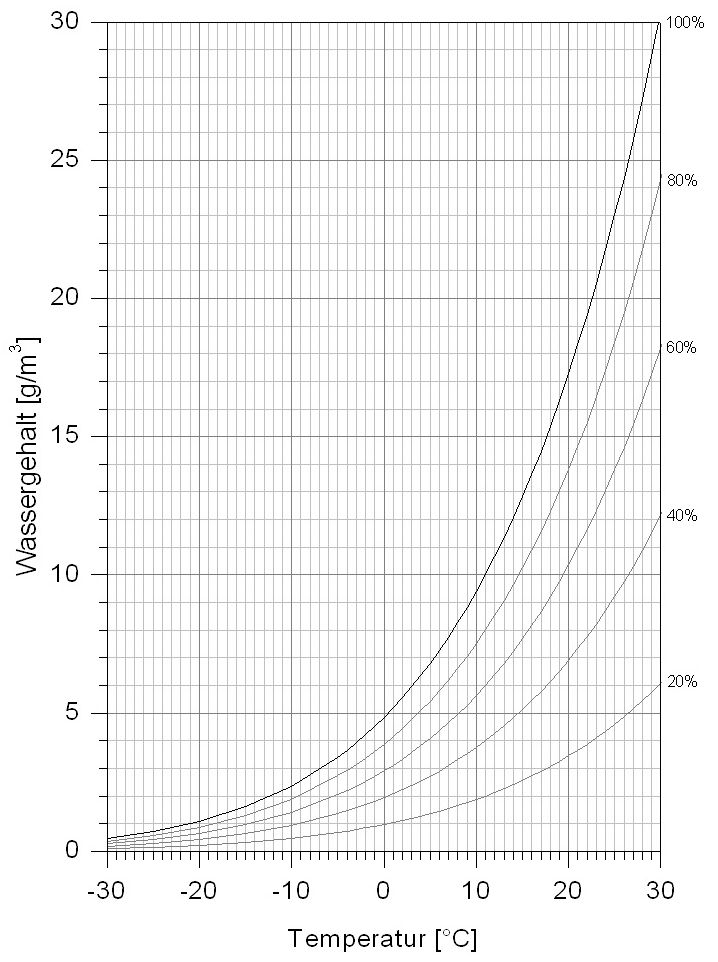

Quelle: Wikipedia/Urheber: Achim Christoph

Luft kann, in Abhängigkeit von der Temperatur, unterschiedlich viel Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufnehmen, bevor diese zu kondensieren beginnt. Die maximale Wasserdampfmenge in Gramm pro Kubikmeter liegt bei 0 °C bei 5 g/m³, bei 10 °C bei 10 g/m³, bei 20 °C bei 18 g/m³ und bei 30 °C bei 32 g/m³.

Umso wärmer es wird, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen, die Zahlen geben das Maximum und damit eine relative Luftfeuchtigkeit von 100% an (fügt man der Luft mehr Wasserdampf hinzu, kondensiert diese zu flüssigem Wasser, erhöht man die Temperatur, sinkt die relative Feuchte, da mehr Feuchtigkeit aufgenommen werden kann).

Liegt eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% vor, kann die Luft abgekühlt werden ohne dass sich sofort Feuchtigkeit niederschlägt; dadurch dass kühlere Luft weniger Feuchtigkeit halten kann, steigt jedoch die relative Luftfeuchtigkeit an. Erreicht man eine relative Luftfeuchtigkeit von 100%, kommt es zur Kondensation erster Tröpfchen und man hat den Taupunkt erreicht. Mit der Dämmung möchte man erreichen, dass alle Oberflächen im Inneren so warm bleiben, dass sie dauerhaft über dem Taupunkt liegen, damit sich keine Feuchtigkeit auf ihnen niederschlägt. Warme, feuchte Luft kühlt ansonsten an Wandverkleidungen oder Karosserieteilen so stark ab, dass es zur Kondensation kommt und diese Teile anfangen „zu schwitzen“. Sind diese Oberflächen wasserdicht, bilden sich feine Tröpfchen oder das Wasser läuft irgendwann an ihnen herunter und erreicht schlecht zugängliche Stellen, wo es kaum abtrocknen kann. Können die Oberflächen Feuchtigkeit aufnehmen, tun sie dies mehr oder weniger schnell, was erst mal hilft, die hohe Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Kann die Feuchtigkeit nicht zügig wieder aus dem Bauteil abgegeben bzw. an der undurchlässigen Oberfläche verdunsten, bilden sich Schimmel und Rost, Holz fängt an zu arbeiten. Zum Verdunsten muss allerdings die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt liegen und die umgebende Luft darf keine zu hohe relative Luftfeuchtigkeit haben (unter 80%) – und das so lange, bis sämtliche Feuchtigkeit ausdiffundiert bzw. abgetrocknet ist. An den einfach verglasten Fensterscheiben im Fahrerhaus lässt sich diese Kondenswasserbildung nicht vermeiden, da diese einen schlechten Dämmwert besitzen und daher abends/nachts stark abkühlen. Hier reicht es aber, die Scheiben morgens mit einem Lappen trocken zu wischen – hinter der Wandverkleidung klappt das aber nicht.

xxx nasse wasserflaschen unter beifahrersitz xxx Besonders problematisch ist hierbei, dass kalte und warme Oberflächen einen Luftaustausch durch Konvektion erzeugen: Warme Luft kühlt in einer kalten Nische ab und zieht sich zusammen, der Taupunkt wird unterschritten und Feuchtigkeit kondensiert aus, weitere warme Luft strömt nach, um den Unterdruck der sich zusammenziehenden kühleren Luft auszugleichen. Da Luft auch durch kleinste Spalten dringt, entsteht ein Luftzug, der warme, feuchte Luft an die denkbar ungünstigsten Stellen transportiert. Eine Jacke, ein paar Schuhe oder ein Buch unterm Beifahrersitz saugen sich im Winter in kürzester Zeit im kalten Fahrerhaus mit Wasser voll und fangen an zu schimmeln (und das gilt für alle nicht beheizten Stellen am Boden, in Ecken etc.). Während Feuchtigkeit problemlos an diese tiefer gelegenen und oft versteckten Stellen kommt, hat es warme, trockene Luft sehr schwer, da sie erst einmal nach oben steigt – und nicht unter den Beifahrersitz oder in die Ecken der Garage. Schimmel ist daher bei längerem Regenwetter und im Winter ein stetiges Problem, wenn nicht alles beheizt wird oder ausreichend Luftaustausch gewährleistet ist (aber man will ja eigentlich jede Ecke ausnutzen und stopft Wanderstiefel oder die dicke Jacke irgendwo rein).

Fun Fact: Luft enthält immer ein wenig Feuchtigkeit, selbst bei -50 °C noch.

Wärmetransport

Auf drei Arten übertragen wir Wärme bzw. versuchen dies zu verhindern:

- Wärmeleitung: Alle Materialien übertragen Wärme, indem sie diese von warm nach kalt leiten, manche schlechter (Holz, Dämmstoffe) und andere besser (vor allem Metalle). Sobald ein Temperaturunterschied im Material besteht, bei der Karosserie zwischen Außen- und Innenseite, findet Wärmeleitung statt. Sie kann am besten verhindert werden, indem dieser Temperaturunterschied klein gehalten wird: Das Fahrzeug innen dämmen, sodass im Sommer die heiße Karosserie kaum Wärme in den Innenraum abgeben kann, wodurch sie selber abkühlt und mehr Wärme von außen nach innen transportiert – selbiges gilt im Winter andersherum, wenn das Fahrzeuginnere die Karosserie erwärmt und so Wärme nach außen abführt.

- Wärmestrahlung: Umso heißer, desto mehr Wärme wird von allen Stoffen als Infrarotstrahlung abgegeben. Sie spielt hauptsächlich eine Rolle bei Sonnenlicht, das ins Auto fällt und viel Wärme „mitbringt“. Reflektierende Materialien werfen das Licht und damit die Wärme zurück, weiße/helle Lacke absorbieren sehr viel weniger Wärmestrahlung als dunkle. Im Fahrzeug spielt dies nur bei den Fenstern eine Rolle, Dämmstoffe mit reflektierender Schicht funktionieren nicht, da keine Wärmestrahlung nach außen abgeführt werden kann. Zudem ist immer ein Luftspalt notwendig, damit es nicht bei Kontakt zur Wärmeleitung kommt, wodurch Platz verloren geht.

- Konvektion: Warme Luft steigt auf und kühle sinkt ab, wodurch ein Luftstrom entsteht, den man Konvektion nennt. So können große Luftmassen und damit viel Wärme bewegt werden. Abgesehen von Infrarot-Modellen beruhen alle Heizungen auf Konvektion, um eine mehr oder weniger punktuelle Wärmequelle zur Beheizung eines größeren Raumes zu verwenden. Daher spielt der Aufbau der Warmwasser-/Warmluftverteilung im Fahrzeug eine entscheidende Rolle, um alles gleichmäßig zu beheizen und keine kalten Ecken zu erzeugen, die Schimmel begünstigen. Andersherum können in den Hohlräumen der Karosserie durch große Temperaturunterschiede innen/außen und die Wärmeleitung des Stahls Luftströme entstehen, die vor allem im Winter viel Wärme nach draußen abführen (spürbar als kalter Luftzug im Inneren).

Fun Fact: Wärme bewegt sich immer von groß nach klein, also von warm nach kalt. Daher spricht man von Wärmebrücken (und nicht fälschlich von Kältebrücken), da sich Wärme ungewollt bewegt, im Sommer von außen nach innen und im Winter von innen nach außen. Da an Wärmebrücken im Winter Wärme nach außen abgeführt werden, kühlen sie selber ab und fühlen sich daher kalt an.

Dämmkonzepte

Wie man richtig dämmt, ist sehr umstritten, daher möchte ich drei Konzepte vorstellen. Jedes hat Vor- und Nachteile, denn man muss auch hier zwischen Aufwand, Kosten, Nutzen, Gewicht und Platzverbrauch einen Kompromiss finden. Der Frage nach den Dämmmaterialien widmen wir uns direkt danach.

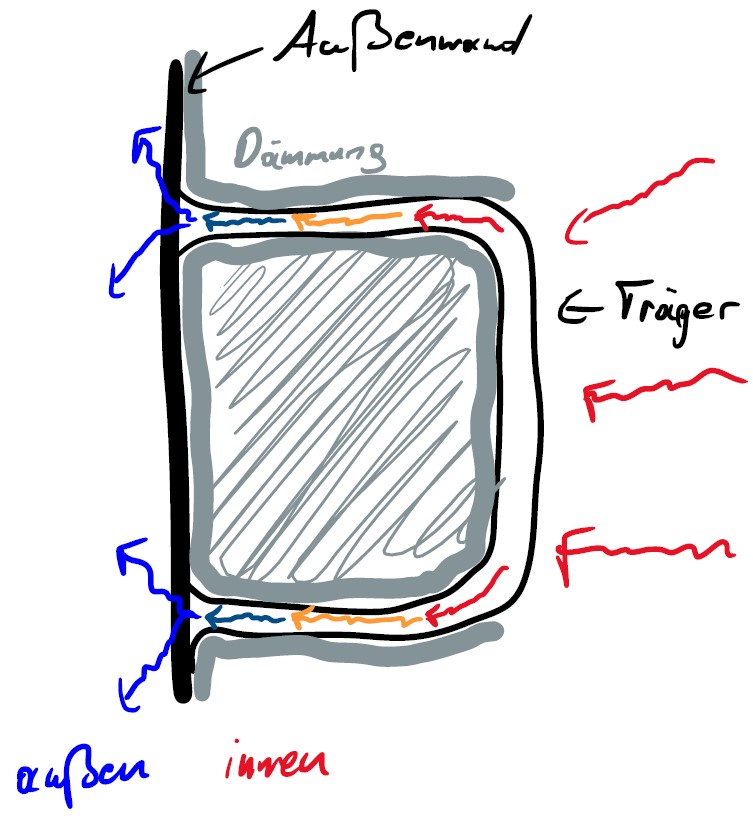

Eines vorweg: Die Karosserie besteht aus glatten Flächen und Holmen, die innen hohl sind. Dämmung auf einer glatten Fläche funktioniert ausgesprochen gut, in einem Holm schränkt sie lediglich den Wärmetransport vom Metall auf die Luft ein, durch den Holm hindurch wird jedoch weiter sehr gut Wärme transportiert. Jede in Holme geklebte, gestopfte oder gespritzte Dämmung ist gut, um den Wärme- und Lufttransport in den Karosserieteilen durch Konvektion einzuschränken (und da kann eine enorme Luftzirkulation entstehen). Der stählerne Holm leitet aber nach wie vor sehr gut Wärme, wenn er nicht vollständig mit Dämmmaterial abgedeckt wird, wodurch jedoch die verfügbare Breite im Inneren sinkt.

Nur große Flächen dämmen, Holme von innen

Dieses Konzept verfolgt vier Ansätze:

- Möglichst wenig Raum durch Dämmung verlieren,

- vorrangig große Flächen dämmen,

- die Karosserie atmen lassen (Feuchtigkeit kommt und geht),

- Wärmebrücken in Maßen zulassen.

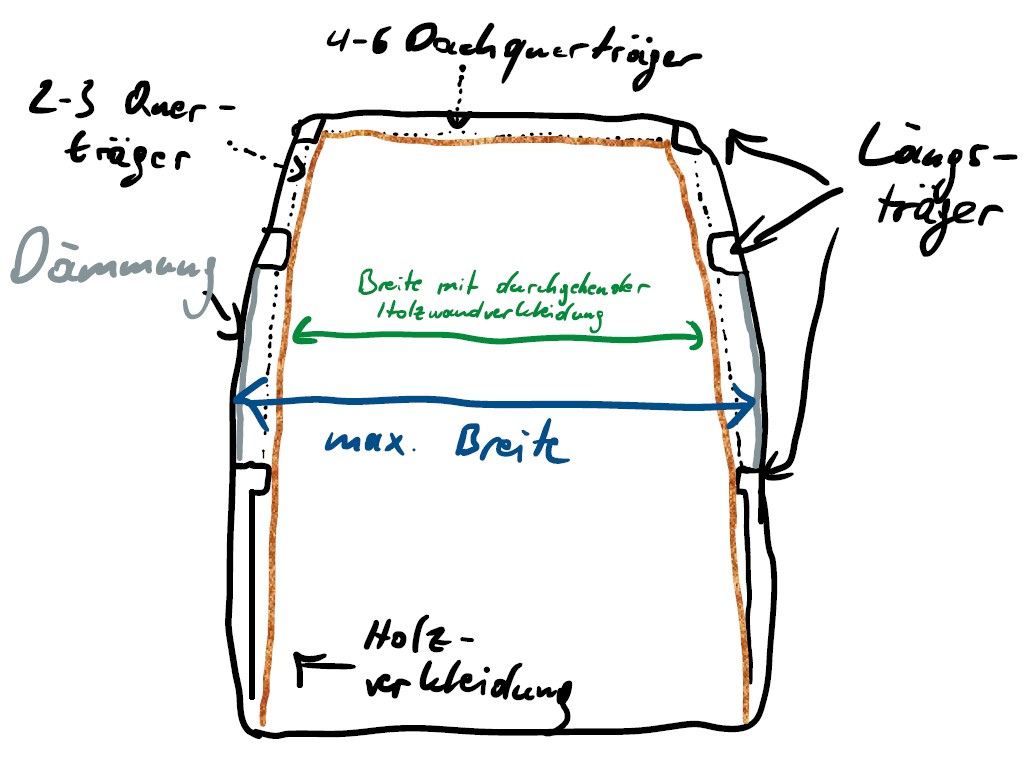

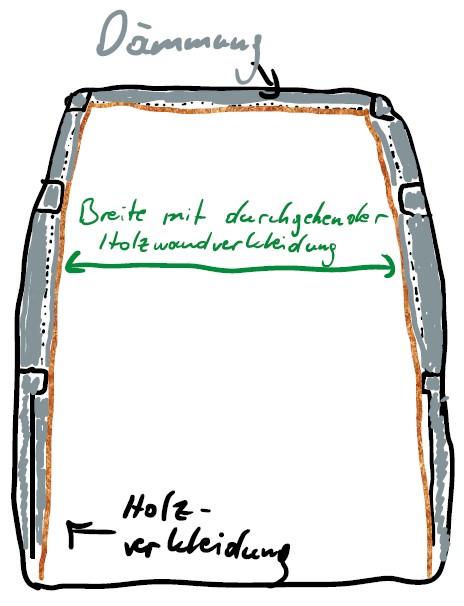

Im Fahrzeuginneren stehen die Holme am weitesten in den Raum hinein, daher geben sie die maximale Breite vor, wenn man auf ihnen Verkleidung anbringen möchte. So verliert man allerdings schnell 10-15cm in der Breite und das kann gewaltig viel ausmachen (siehe auch Wandverkleidung). Lässt man die Holme frei, steht einem ein Maximum an Platz zur Verfügung – insbesondere bei viel Wind pfeift es jedoch durchs ganze Fahrzeug, daher müssen die Holme mit Dämmstoffen ausgestopft und/oder halbwegs dicht beklebt werden, bspw. mit Filz, oder mit dünnen Wandpaneelen abgedeckt. Wärmebrücken an den Holmen werden in Kauf genommen und ein kalter Luftzug hier und da lässt sich kaum vermeiden.

Dieses Konzept findet sich in vielen kommerziellen Kastenwägen, da so große Flächen schnell gedämmt werden können, kaum Platz verloren geht und diese Fahrzeuge sowieso nicht für die Dauernutzung konzipiert sind, im Zweifel einfach mehr geheizt wird und viel mit großen Kunststoffverkleidungen gearbeitet wird, die unempfindlich gegen Kondensation sind und luftundurchlässig.

Alles großzügig dämmen

Alle Flächen werden mit Dämmung beklebt, Wärmebrücken und kalte Luftzüge werden minimiert. Hierdurch geht jedoch mehr Platz verloren und das Anbringen von Hängeschränken, Wandverkleidungen und anderen Dingen an den Wänden wird erschwert, da Halterungen möglichst vorab installiert werden müssen. Dämmung nützt nicht viel, wenn sie durch das Anschrauben von Wandverkleidungen/Schränken zusammengedrückt wird (s. u. Dämmwert), sie bietet aber immer noch einen effektiven Schutz gegen Zugluft, wenn man ein geeignetes Material verwendet, daher ist hier entsprechend viel Planung vorab sinnvoll.

Vollständige Dämmung + Dampfbremse

Geht man noch einen Schritt weiter, packt man die gesamte Karosserie erst in Dämmstoffe ein und klebt dann eine Wasserdampf-undurchlässige Folie darauf (Dampfbremse) und dichtet alle Übergänge mit Aluminiumklebeband luftdicht ab. So wird der Innenraum hermetisch von der Karosserie getrennt. Feuchtigkeit von außen kann in die Karosserie, aber nicht ins Innere vordringen, und selber produzierte Feuchtigkeit vom Kochen etc. hat keinen Kontakt zur Karosserie. So erhält man die bestmögliche Dämmung, hat allerdings dafür den größten Aufwand, die höchsten Kosten und am meisten Eigenverantwortung, immer ausreichend zu lüften. Sehr gut dokumentiert hat diese Variante Greg Virgoe (https://youtu.be/DKy6WnFh368), ich halte jedoch seine Wahl an Dämmmaterialien für teilweise ungeeignet und dieses Konzept für unnötig komplex und quasi nicht sauber umsetzbar, da u. A. eine vollständige Abdichtung der B-Säule nötig wäre.

Dieses Konzept entspricht den teil- und vollintegrierten Fahrzeugen mit ihren GFK-Aufbauten: Die Wände sind ringsum gut gedämmt ohne Wärmebrücken und haben innen wie außen eine undurchlässige Schicht aus GFK oder lackiertem/beschichtetem Holz.

Eigene Meinung

Variante 1 ist vollkommen ausreichend für ab und an 5 – 0 °C, darunter wird die Kondenswasserbildung zu groß an den nicht gedämmten Holmen und benachbarten Teilen. Bei starkem Wind und Sturm kann es zu leichten, kalten Luftzügen im Inneren kommen, sodass man stärker heizen muss (oft ist es jedoch problematischer, dass man sich wie auf hoher See fühlt, weil man im Wind hin- und herschaukelt; generell spielt hier auch die Dichtigkeit der Türen eine Rolle). Variante 2 ist ideal, erfordert aber etwas mehr Material (Kosten), idealerweise eine gute Planung bei Wandbefestigungen von Schränken etc. und kostet ein bisschen mehr Platz als Variante 1. Variante 3 mit Dampfbremse ist unnötig, da Nutzen und Aufwand/Kosten in keinem guten Verhältnis stehen.

Ausnahme Fußboden: Hier sind sich fast alle einig, dass ein harter Schaumstoff mit 1-3cm Dicke ideal ist, um auch das hohe Gewicht der Möbel und täglichen Benutzung auszuhalten und bei einem Wasserschaden hoffentlich kaum Feuchtigkeit aufzunehmen, wobei ein Wasserschaden immer sehr problematisch ist. Wärme und Kälte kommen primär von der Decke und den Seiten her, jedoch lässt sich der Boden am schlechtesten beheizen (außer mit einer Fußbodenheizung), weshalb hier auch dickere Dämmungen sinnvoll sein können, wenn die Stehhöhe es hergibt. Größeren Einfluss hat am Ende aber der Bodenbelag, er entscheidet maßgeblich, ob sich ein kühler Boden tatsächlich eiskalt anfühlt wie bei Fliesen oder relativ warm wie bei einem flauschigen Teppich. XPS und PUR/PIR sind ideale Materialien, da sie direkt auf dem Stahl-Wellboden verlegt werden können: keine Holzlatten als Unterkonstruktion, kein Zuschneiden schmaler Streifen, keine besondere Fixierung nötig und sie sind druckstabil. Darüber kommt eine Sperrholzplatte und als Abschluss der „optische“ Fußboden. Spielt Geld keine Rolle, kann man Sandwichplatten verwenden, die eine Dämmschicht zwischen Sperrholz- oder GFK-Schichten haben. GFK-Sandwichplatten sind deutlich leichter als bspw. XPS mit einer dicken Sperrholz-Bodenplatte, kosten aber auch gut 100€ pro Quadratmeter.

Türen: Im Allgemeinen sind Transportertüren nicht besonders dicht, aber jedes Bisschen Dämmung hilft, den Wärmetransport zu reduzieren. Viele verwinkelte Stellen lassen sich nur schwer erreichen, daher sollte zumindest flächig gedämmt werden. Wichtig: An Türgriffen, Kennzeichenhalterung und -beleuchtung sowie allen weiteren Öffnungen kann viel Wasser eindringen, das über Öffnungen an den unteren Türkanten xxx bild xxx ablaufen können muss. Daher dürfen die Türen ganz unten nicht vollständig mit Dämmung vom „Atmen“ abgehalten werden, auch Schrauben/Löcher/Halterungen in den Türen sollten nicht überklebt werden, damit sich hier kein Wasser stauen kann. Lieber die Türen etwas weniger dämmen und dafür mit der Türverkleidung eine zusätzliche Barriere erzeugen.

Fahrerhaus: Die wohl größte Wärmebrücke überhaupt ist leider nicht dauerhaft zu dämmen. Zum Motor hin ist das Fahrerhaus mehr oder weniger offen, durch die Lüftung kann kalte Luft seinen Weg ins Fahrzeug finden, der Fußboden ist nicht/kaum gedämmt und in den Holmen finden sich an verdeckten Stellen Belüftungsöffnungen, die für den Luftaustausch beim Öffnen und Schließen der Türen wichtig sind (andernfalls entsteht ein Über- oder Unterdruck). Bei starkem Wind entsteht ein richtiger Luftzug, der durchs halbe Fahrzeug geht. Natürlich kann man versuchen so zu parken, dass man nicht frontal zum Wind steht, dennoch zieht es hier mächtig rein. Abhilfe schafft die originale Laderaumtrennwand, aber die stört meist den Grundriss zu sehr, eine zumindest unten dichte selbst gebaute Trennwand hilft aber schon. Ansonsten ist ein möglichst wind- und blickdichter, bodentiefer Vorhang für Sichtschutz und Dämmung ratsam; für Winterdauercamper gibt es etwas ähnliches als Überzieher für die Motorhaube außen. xxx bild xxx

Grundbegriffe und Kennzahlen

Dämmung funktioniert nach dem Prinzip, Wärme sehr schlecht zu leiten und durch seine Struktur viele Schichten oder Kammern zu erzeugen, die mit Luft gefüllt sind, welche ebenfalls gut dämmt (so ähnlich wie das Zwiebel-Prinzip bei vielen Lagen Winterkleidung). Umso niedriger die Wärmeleitfähigkeit λ des Dämmstoffes und umso dicker dieser ist, desto besser ist der Dämmwert U. Daneben gibt es noch den R-Wert, das ist der Kehrwert vom U-Wert.

Kurz gesagt:

- der λ-Wert gibt an, wie gut Wärme geleitet wird (klein = gut),

- der U-Wert gibt den Wärmetransport durch die fertige Dämmung an (klein = gut) und

- der R-Wert gibt den Widerstand an, den die Dämmung einem Wärmetransport entgegenbringt (groß = gut).

Daher sollte man Dämmstoffe wählen, die bereits bei niedrigen Schichtdicken sehr gute Dämmeigenschaften besitzen (λ und D klein, R groß). Wichtig ist auch, dass Dämmstoffe nicht gequetscht werden, sie müssen die Dicke behalten, die der Hersteller angibt, sonst ist der beworbene U-Wert nicht mehr gegeben; ebenso schadet Nässe dem Dämmwert.

Reflektierende Materialien können zur Dämmung beitragen indem sie Wärmestrahlung zurückwerfen, hierfür ist allerdings ein ausreichend großer Luftspalt nötig – hat die reflektierende Oberfläche direkten Kontakt, wird die Wärme einfach durch sie hindurchgeleitet (statt Wärmestrahlung kommt es dann zur Wärmeleitung). Bedeckt man die Karosserie mit einem Dämmstoff, spielt Wärmestrahlung keine so große Rolle mehr und Wärmeleitung und Konvektion übernehmen. Kurzgesagt: Reflektierende und entsprechend beschichtete Dämmstoffe sind Quatsch beim Kastenwagen.

Worüber man sich aber Gedanken machen sollte, ist die Fähigkeit zur Wasseraufnahme von Dämmstoffen. Grundsätzlich stellt dies kein Problem dar, sofern die aufgenommene Feuchtigkeit auch wieder abgegeben werden kann, dann unterstützen entsprechende Dämmstoffe sogar das Raumklima. Bedenkt man jedoch, dass bei vielen Fahrzeugen bei starkem Regen so viel Wasser in die Karosserie eintritt, dass es in Rinnsalen runterläuft, stellt sich die Frage, ob hier Dämmstoffe verwendet werden sollten, die sich vollsaugen. Reste an Feuchtigkeit trocknen schnell ab, aber vollgesogene Dämmmatten halten diese Feuchtigkeit sehr lange und verlieren so auch noch ihre tollen Dämmeigenschaften – von Rost und Schimmel gar nicht zu sprechen. Weitere Begriffe, die hier reinpassen:

- Offenporige Stoffe können deutlich besser Feuchtigkeit aufnehmen als geschlossenporige, allerdings gilt Styropor auch als offenporig, nimmt jedoch nur wenig Feuchtigkeit auf; andere offenporige Stoffe wie Steinwolle werden wasserabweisend beschichtet, halten durch die Watte-artige Struktur jedoch viel Wasser oberflächlich durch Adhäsion fest; die Beschaffenheit der Poren ist daher nicht zwingend ein relevantes Kriterium.

- Der Wasserdampfdiffusionswert sagt aus, wie gut Wasserdampf durch einen Stoff hindurchtreten kann; ist dieser Wert hoch, baut der Dämmstoff bereits eine akzeptable Dampfsperre auf und nimmt wenig Feuchtigkeit auf.

Vor allem bei Naturdämmstoffen spielt die Dichte eine Rolle. Manche Ausbauten haben ausreichend Spielraum beim Gewicht, viele müssen aber von Anfang an konsequent sparen; schwere Dämmung wie Kork ist dann suboptimal, wenn sie in entsprechender Dicke verwendet wird.

Dämmstoffe – Übersicht

- Stein- und Glaswolle

- gibt es in weichen, fluffigen Matten, die hervorragend in Hohlräume passen, bei großen Flächen müssen sie befestigt werden. Die Dämmwerte sind gut, sie setzen durch die Vibration beim Fahren jedoch ggf. Fasern frei, die Haut und Atemwege reizen, und sie können sich stark mit Wasser vollsaugen (insbesondere in den unteren Karosserieteilen, wo Wasser eintreten kann und darf). Theoretisch ein super Dämmstoff, der aber in Fahrzeugen zu problematisch ist. Einsatz in Holmen und an ausgewählten Stellen denkbar, wenn man diese gegen umherfliegende Fasern abdichtet. Bedenken gibt es, dass die Matten in sich Zusammensacken beim Fahren, wenn sie nicht ausreichend befestigt sind.

- Bauschaum (PU):

- Hohlräume mit Bauschaum auszuschäumen, erscheint auf den ersten Blick eine gute Idee, allerdings ist er den Vibrationen und Verwindungen der Karosserie nicht gewachsen, lässt sich nie wieder entfernen, kann sich mit Wasser vollsaugen und gast je nach Marke Isocyanat aus, das potenziell krebserregend ist. Finger weg!

- EPS („Styropor“)

- ist relativ starr und daher für die vielen gewölbten Flächen nur bedingt geeignet. Durch die krümelige Konsistenz (wenn sich kleine Kügelchen herauslösen) kann die Verarbeitung problematisch sein. XPS und PUR/PIR sind deutlich besser. Zudem quietscht es bei Bewegung schnell.

- XPS („Styrodur“)

- ist der große Bruder von EPS: dämmt besser, hält mehr aus und lässt sich besser verarbeiten. Ideal für den Boden und lässt sich mit einem Teppichmesser gut an Rundungen und leichte Wölbungen anpassen, indem man Konturen ausschneidet. Verarbeitung an Wänden und Decke etwas fummelig (möglichst gute Anpassung an die Form nötig und geeigneter Kleber oder Selbstklebestifte mit Sicherungsscheibe), kann dümmstenfalls beim Fahren quietschen, wenn es gegen die Karosserie oder an Stoßkanten gegen sich selbst reibt. Wird manchmal auch RTM-Schaum genannt (RTM ist nur das Herstellungsverfahren, nicht das Material).

- PUR/PIR

- ist XPS sehr ähnlich, dämmt aber noch mal besser. Sehr gut für den Boden geeignet und je nachdem auch für große Wandflächen und die Decke zwischen den Holmen. Wird manchmal auch RTM-Schaum genannt (RTM ist nur das Herstellungsverfahren, nicht das Material).

- Trocellen/X-trem Isolator

- ist Armaflex sehr ähnlich (wenngleich ein anderer Kunststoff), aber etwas widerstandsfähiger/härter und teurer.

- Alubutyl

- dient einzig der Geräuschdämmung, damit große Blechteile nicht so scheppern. Im Fahrerhaus/Motorraum kann Alubutyl helfen, dröhnende und klappernde Geräusche zu dämpfen, und beim Einbau guter Lautsprecher können die Türen damit gedämmt werden. Hinten im Wohnbereich wird normalerweise alles mit Dämmstoffen beklebt und es kommen zusätzliche Wandverkleidungen darüber, sodass keine weitere Geräuschdämmung nötig ist. Bei nicht vollflächig verklebten oder sehr fluffigen Dämmstoffen (Schafwolle, Hanf/Jute, Thinsulate) können kleine Stücke Alubutyl an Wänden, Decke und Türen sinnvoll sein. Solange hinten jedoch niemand mitfährt, stört sich auch niemand an Fahrtgeräuschen.

- Naturdämmstoffe

- sind größtenteils offenporig und nehmen tendenziell gut Feuchtigkeit auf, weshalb sie an Stellen mit geplantem Wassereinbruch in die Karosserie wenig geeignet sind (unterhalb von Türgriffen, Kennzeichen und -beleuchtung, Schutzleisten). Erhältlich sind sie als flexible Matten und teilweise harte Platten sowie lose Watte zum Ausstopfen. Verwendet werden u. a Holzfasern, Schafwolle, Kork, Hanf, Jute und Kokosfasern. Die Dämmwirkung ist ⅓ schlechter als bei künstlichen Dämmstoffen, die Ökobilanz im Allgemeinen deutlich besser, schädliche Einflüsse auf die Raumluft (Fasern/Feinstaub, Ausgasung) sind minimiert und sie sind leichter zu entsorgen/recyclen. Im Gegensatz zu künstlichen Dämmungen speichern Naturstoffe mehr Wärme, wodurch sie bei sinkender Außentemperatur die Innenraumtemperatur länger aufrechthalten und das Innenraumklima sozusagen „stabilisieren“. Mit Naturstoffen kann man gut dämmen, muss jedoch mit etwas mehr Zeit rechnen für die Planung und saubere Verarbeitung, damit nichts verrutscht oder in sich zusammensackt; preislich liegen sie unter, teilweise aber auch über anderen Dämmstoffen. Kork bietet zudem eine ansprechende Oberfläche, die nicht zwingend weiter verkleidet werden muss.

- Holz: Dämmstoffe aus Holzfasern sind jenen aus Hanf und Jute sehr ähnlich, häufig aber steifer; teilweise sind auch hier Kunststofffasern zugesetzt.

- Schafwolle: als tierisches Material ist die Ökobilanz und die ethische Vertretbarkeit stark von der Haltungsform abhängig; die Wolle muss mit Insektiziden behandelt werden, da sie Schädlinge sonst anzieht, dies ist für das Raumklima aber unproblematisch; sie nimmt bis zu 30% Eigengewicht an Feuchtigkeit aus der Luft auf und reguliert damit das Raumklima, muss aber auch wieder abtrocknen können – hier sehe ich einen großen Nachteil; preislich liegt sie über pflanzlichen Dämmstoffen.

- Kork: relativ schwer (etwa dreimal höhere Dichte als Armaflex) und daher als Hauptdämmstoff nicht ideal. Kork ist wasserabweisend und relativ luftundurchlässig, bildet somit eine akzeptable Dampfbremse, nimmt bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder längerem Kontakt mit Wasser jedoch 10-30% seines Gewichts an Wasser auf – als Bodendämmung nur mit ausreichend Schutz gegen Feuchtigkeit zu empfehlen (Stichwort Wasserschaden). Die Optik ist ansprechend und sehr vielseitig, als dünne Matten recht flexibel und gut zu verarbeiten. Expandierter Kork ist deutlich leichter und damit sehr vielversprechend, Sprühkork ist ideal für alle Oberflächen und Konturen, jedoch zu teuer, zu aufwändig und sinnvolle Schichtdicken von 1-2cm sind kaum zu erreichen.

- Hanf/Jute: werden oft gemischt verwendet, eignen sich gut als Dämmstoffe, sind günstig, setzen jedoch durch Vibration Fasern frei, die aber deutlich unproblematischer als bei Stein-/Glaswolle sind. Zur Stabilisierung der Matten, damit sie nicht zusammenfallen, sind etwa 10% Kunststofffäden enthalten, es ist daher kein reiner Naturstoff, der auf den Kompost darf. Luftfeuchtigkeit nehmen beide Stoffe auf, müssen sie aber auch wieder abgeben können, Nässe muss unbedingt vermieden werden.

- Kokos: unter den Naturdämmstoffen ein Exot, den ich aus mehreren Gründen nicht empfehlen würde. Der Dämmwert ist etwas schlechter, Kokos ist relativ teuer, teilweise ist es mit problematischen Zusatzstoffen und Kunststofffasern versetzt und der sehr lange Transportweg zu uns macht den ökologischen Nutzen schnell kaputt, auch wenn die Fasern ein Abfallprodukt der Kokosnussprodukt sind.

- sind größtenteils offenporig und nehmen tendenziell gut Feuchtigkeit auf, weshalb sie an Stellen mit geplantem Wassereinbruch in die Karosserie wenig geeignet sind (unterhalb von Türgriffen, Kennzeichen und -beleuchtung, Schutzleisten). Erhältlich sind sie als flexible Matten und teilweise harte Platten sowie lose Watte zum Ausstopfen. Verwendet werden u. a Holzfasern, Schafwolle, Kork, Hanf, Jute und Kokosfasern. Die Dämmwirkung ist ⅓ schlechter als bei künstlichen Dämmstoffen, die Ökobilanz im Allgemeinen deutlich besser, schädliche Einflüsse auf die Raumluft (Fasern/Feinstaub, Ausgasung) sind minimiert und sie sind leichter zu entsorgen/recyclen. Im Gegensatz zu künstlichen Dämmungen speichern Naturstoffe mehr Wärme, wodurch sie bei sinkender Außentemperatur die Innenraumtemperatur länger aufrechthalten und das Innenraumklima sozusagen „stabilisieren“. Mit Naturstoffen kann man gut dämmen, muss jedoch mit etwas mehr Zeit rechnen für die Planung und saubere Verarbeitung, damit nichts verrutscht oder in sich zusammensackt; preislich liegen sie unter, teilweise aber auch über anderen Dämmstoffen. Kork bietet zudem eine ansprechende Oberfläche, die nicht zwingend weiter verkleidet werden muss.

- Armaflex, Kaiflex und K-Flex

- sind flexible Dämmmatten aus synthetischem Kautschuk (auch FEF genannt). Die Dämmwerte sind sehr gut, die selbstklebenden Varianten lassen sich super verarbeiten und es gibt sie in unterschiedlichen Dicken je nach Anwendung – nicht umsonst der Standard bei den meisten Kastenwägen. Kaimann wirbt bei allen hier genannten Kaiflex-Produkten und Armacell beim Armaflex AF mit speziellen antimikrobiellen Eigenschaften; lagert sich jedoch Staub auf der Dämmung ab, kann dieser dennoch eine Grundlage für Schimmel bilden. Leicht unterschiedliche Brandschutzeigenschaften oder mal höhere und niedrigere Wasserdampfdifffusionswerte sind unerheblich. Kaiflex ist billiger als Armaflex bei gleicher Dämmwirkung und Verarbeitbarkeit, „Armaflex“ hat sich aber zum Synonym für solche Dämmungen entwickelt (wie „Tempo“ für Taschentücher). Übliche Dicken sind 19 oder 25mm auf großen Flächen, 9mm auf Holmen und teilweise 3mm für Übergänge und Kanten.

- 3M Thinsulate SM 400L:

- Dämmvlies, das sowohl thermisch als auch akustisch dämmt und vor allem in den USA immer populärer wird. Die Varianten SM 400L und SM 600L unterscheiden sich nur in ihrer Dicke mit 26 bzw. 42mm. Es ist deutlich flexibler und fluffiger als Armaflex, bietet dafür aber etwas schlechtere Dämmwerte und ist nicht selbstklebend. Händler sind schwer zu finden und bei den Modellbezeichnungen muss man genau aufpassen, da 3M unter dem Markennamen Thinsulate enorm viele Dämmstoffe verkauft.

- Luft

- ist zum Dämmen sehr gut geeignet mit einer fast unschlagbaren Wärmeleitfähigkeit, daher basieren alle anderen hier genannten Dämmstoffe auf Luft als „Füllung“, sie schließen Luft in kleinen Bläschen oder zwischen den vielen Fasern ein. Das gilt aber nur für stehende, unbewegte Luftschichten! Sobald sich die Luft bewegen kann, bewirkt sie durch Konvektion einen enorm guten Wärmetransport, macht also das Gegenteil eines Dämmstoffes (daher nehmen wir Luft bei der Standheizung als Medium zum Wärmetransport).

Alles noch einmal tabellarisch in aller Kürze:

| Dämmstoff | Poren | Steifigkeit | Wärmeleit-fähigkeit λ | Anmerkungen |

|---|---|---|---|---|

| Stein-, Glaswolle | offen | sehr flexibel | 0,035 | kann durch Vibration Fasern freisetzen – Gefahr durch Allergie, Atemwegserkrankungen und Hautreizung; Dampfbremse zwingend |

| Bauschaum (PU) | offen | sehr flexibel | 0,035 | wird durch Vibration pöros und zerbricht, Dämmung wird schlechter |

| EPS („Styropor“) | offen | starr | 0,035 | kann beim Fahren durch Bewegung quietschen |

| XPS („Styrodur“) | geschlossen | sehr starr | 0,035 | |

| PUR/PIR | geschlossen | sehr starr | 0,025 – 0,030 | bester Dämmwert |

| Trocellen, X-Trem Isolator | geschlossen | flexibel | 0,035 | robuster als Armaflex und Konsorten |

| Alubutyl | geschlossen | flexibel | – | zur Geräuschdämmung gedacht, nicht zur Wärmedämmung |

| Schafwolle | offen | sehr flexibel | 0,04 | nann viel Feuchtigkeit aufnehmen |

| Hanf | offen | sehr flexibel | 0,04 | meist mit Kunststoffstützfasern versehen |

| Jute | offen | sehr flexibel | 0,04 | |

| Kork | offen | flexibel bis starr | 0,04 | hohe Dichte, daher schwerster Dämmstoff |

| Armaflex AF | geschlossen | flexibel | 0,033 | teuer |

| Armaflex XG | geschlossen | flexibel | 0,035 | |

| Armaflex ACE, Accoflex | geschlossen | flexibel | 0,036 | deutlich günstiger als Armaflex AF und XG, aber nicht für Innenräume empfohlen |

| Kaiflex KKplus s1 | geschlossen | flexibel | 0,038 | |

| Kaiflex KKplus s2 | geschlossen | flexibel | 0,038 | |

| Kaiflex KKplus s3 | geschlossen | flexibel | 0,033 | |

| Kaiflex KK s3 | geschlossen | flexibel | 0,034 | minimal schlechter als KKplus s3, dafür deutlich billiger |

| K-Flex ST | geschlossen | flexibel | 0,033 | vergleichbar zu Armaflex AF und Kaiflex KK s3 |

| 3M Thinsulate SM 400L | offen? | sehr flexibel | 0,039 | bieten nur wenige Händler an, viele Thinsulate-Produkte (Verwechslungsgefahr) |

| Luft | – | – | 0,027 | |

| Stahl (Karosserie) | – | – | 50 (!) |

Empfehlung

Kaiflex KK s3 ist unter den flexiblen, Kunststoff-basierten Dämmstoffen die beste Wahl, mit PUR/PIR lässt sich an großen Flächen und beim Boden die effektivste Dämmung erreichen. Unter den Naturstoffe bieten Hanf und Jute eine gute und vor allem günstige Alternative. Für den Boden sollten nur XPS oder PUR/PIR zum Einsatz kommen, da sie bei Wasserschäden schnell trocknen und das Gewicht der Möbel problemlos tragen. Vorsicht ist geboten bei und unterhalb von Türöffnern, Kennzeichen, Rammschutzleisten und Leuchten sowie unten in der Karosserie an Ablauflöchern – hier kann viel Wasser eintreten und muss wieder ablaufen können.

Wie dick muss die Dämmung sein?

Umso dünner gedämmt wird, desto mehr muss geheizt und gelüftet werden, es bleibt jedoch mehr Platz – und dieser ist viel wert. 19mm Armaflex (λ = 0,033, U = 1,40, R = 0,71) verkleidet mit Filz, Kunstleder oder Stoff reichen an und für sich bis -5 °C vollkommen aus, daher ist das der Standard bei den meisten Wohnmobilen auf Kastenwagenbasis (dort werden große oft nur große Flächen gedämmt und darüber Kunststoffpaneele verwendet, die sich möglichst platzsparend auf Flächen und um die Holme und Streben legen). Die Wände kühlen bei dieser dünnen Dämmung allerdings ab, sodass insbesondere Oberschränke ein wenig Hinterlüftung brauchen (s. Kap. xxx) und an den Wänden anliegende Polster (vor allem beim Querbett zu beachten) ausreichend gelüftet oder minimal beheizt werden müssen, sonst droht Schimmel. Hat man nicht vor, den maximalen Raum auszuschöpfen, sondern bringt eine Holzverkleidung auf den Holmen an, sind dickere Dämmungen sinnvoll. Zwischen Karosserie und Holzverkleidung ergibt sich ein Hohlraum von 6+ cm, den man mit 50mm Armaflex, 40-60mm XPS oder 60mm Naturdämmstoffen füllen kann.

Mengen berechnen

Hat man das Fahrzeug vor sich, sind die benötigten Mengen einfach abzuschätzen. Hadert man noch mit der Materialauswahl, kann ein Gang zum Baumarkt helfen, denn zumindest XPS, flexible Steinwolle und starre Platten kann man sich dort angucken und ein Gefühl dafür bekommen. Weiche, flexible Dämmstoffmatten à la Armaflex oder Naturdämmstoffe findet man je nachdem auch. Ist die Entscheidung für ein Material getroffen, sollten die verfügbaren Größen (Länge, Breite) bzw. bei Platten die Stückzahl pro Karton in Erfahrung gebracht werden. Reine Quadratmeterangaben pro Karton helfen nicht viel, da eine ungünstige Breite viel Verschnitt bedeuten kann.

Boden: Die Bodenfläche ist leicht ausgemessen. Nimmt man bei Länge und Breite das gemessene Maximalmaß, ergibt sich daraus der benötigte Bedarf in m² mit etwas Zugabe für Verschnitt.

Decke: Die Flächen zwischen den Holmen werden ausgemessen und addiert, 10-20% Zugabe für Verschnitt sind ideal. Sind Dachfenster oder Lüfter geplant, kann die Zugabe entfallen, da diese Flächen keine Dämmung brauchen. Sollen die Holme ebenfalls isoliert werden, einfach Länge und Breite mit 20% Zugabe ausrechnen, damit ein wenig überlappen kann.

Wände: Hier kann’s etwas tricky werden, da je nach Konzept deutlich mehr oder weniger Material benötigt wird. Durch die unebene Oberfläche ergibt sich ein höherer Bedarf als die Rechnung Länge x Breite ergibt. Manche Hohlräume möchte man vielleicht doppelt dämmen (innen drin und außen drauf), an anderen Stellen arbeitet man überlappend, z. B. Übergang zwischen unterschiedlichen Dämmstoffen oder dem gleichen Material in unterschiedlichen Dicken. Manche Flächen wie Türen erscheinen schlecht zu dämmen, können aber sehr großflächig (mit etwas Mühe) in und hinter Blechteilen ausgekleidet werden, während z. B. der geschwungene Teil über dem Fahrerhaus deutlich mehr Fläche hat als man denkt. Manche Säule erscheint von vorne schmal, kann innen drin aber viel großflächiger gedämmt werden, wenn man das vorhat. Und Reste lassen sich oft anderweitig gut verwenden im Fahrerhaus oder als Unterlage für geschundene Knie – und auch im späteren Innenausbau kann manchmal etwas zum Abpolstern nicht schaden. Kurz gesagt: Flächen je nach Dämmstoff einteilen und großzügig ausmessen; lieber ein, zwei Quadratmeter zu viel kaufen.

Orientierungswerte für ein 6m-Fahrzeug:

- Boden (XPS, PUR/PIR): 8m²

- Schafwolle, Hanf, Jute: 20-25m² an Matten und ggf. lose Stopfware 5-10kg

- Armaflex: 24m² 19mm und ggf. 10m² 9mm

Modellierung verschiedener Dämmkonzepte

Im Internet finden sich Tools zur Modellierung von Dämmungen, die zum Teil enorm ausführlich sind (z. B. ubakus.de). Werden wir mal ein bisschen nerdig und schauen uns verschiedene beliebte Dämmungen an. Wir gehen von winterlichen Bedingungen mit +5, 0 und -5 °C bei 80% rel. Luftfeuchtigkeit draußen sowie 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit drinnen aus.

Der Klassiker: Wände mit 19mm Armaflex/Kaiflex/X-Trem Isolator verkleiden, Holme mit 9mm, darüber Holzwandverkleidung (6mm Sperrholz), sodass sich an den Holmen kein Luftspalt ergibt, an großen Wandflächen einer von etwa 5cm zwischen Armaflex und Sperrholz.

…

Möglichst dünne Dämmung für maximale Innenbreite beim Querbett: Flächen mit 19mm Armaflex, Holme mit 9mm, darüber 2mm Filz, Kunstleder oder ähnliches.

…

Flächen sind mit 19mm Armaflex beklebt, die Holme sind frei, darüber 6mm Sperrholz.

…

Steinwolle-Dämmung: Wände sind mit 60mm Steinwolle beschichtet, Holme ausgestopft, darüber 6mm Sperrholz.

…

Styropor-/XPS-Dämmung: Große Flächen sind mit 60mm XPS gedämmt, darüber 6mm Sperrholz.

…

Naturstoffdämmung mit Kork und Hanf: Holme sind mit Stopfhanf gefüllt, alles ist mit 2mm Kork beklebt, große Wandflächen mit 60mm Hanf belegt, darüber 6mm Sperrholz.

…

Die Karosserie ist nicht gedämmt sondern die 6mm-Sperrholzverkleidung innen vollflächig mit 19mm Armaflex.

…

Punktuelle Betrachtungen:

6mm-Sperrholz ohne Dämmung auf einem Holm.

…

Filz/Kunstleder auf einem Holm.

…