Über bestimmte Kennzahlen sollte man sich unabhängig von Hersteller, Modell und Baujahr Gedanken machen, damit alle Ausbau-Wünsche/Grundrisse Platz finden, das Fahrzeug rein technisch aber auch alle Reise-Wünsche erfüllen kann. Kompromisse muss man immer eingehen, aber am Basisfahrzeug sind Änderungen später kaum bis gar nicht möglich, daher gibt es eine Handvoll Grundbegriffe, die man gehört haben sollte.

Länge

Umso kleiner, desto unauffälliger und wendiger ist man unterwegs. Das hat nicht nur in engen Gässchen Vorteile, sondern auch bei schlechten Straßenverhältnissen und natürlich bei der Parkplatzsuche. Kastenwagen liegen bei ca. 5-7m und werden mit L1 bis L5 bezeichnet, wobei hier kein einheitliches System besteht und manchmal Nummern sogar übersprungen werden (eine Übersicht über verfügbare Längen gibt’s bei jedem Fahrzeugmodell).

- 6m sind für viele die goldene Mitte: für zwei bis vier Personen bekommt man alles unter, ein vollwertiges Bad und großes Bett sind möglich (oder man macht bei einem davon Abstriche und erhält dafür eine große Küche), die meisten Parkplätze sind gerade noch lang genug und man kommt eigentlich überall durch, wo man eigentlich gar nicht hingehört (das haben wir unter anderem in Lissabon und zugeparkten griechischen Städtchen austesten dürfen). Fähren, Campingplätze und vieles mehr werden jenseits von 6m oftmals deutlich teurer, da man darunter noch Pkw-Tarife bekommt.

- Unter 6m Länge muss häufig ein festes Bad weichen oder das Bett muss zweimal am Tag auf- und wieder abgebaut werden, um den Platz darunter als Sitzgelegenheit oder Teil der Küche verwenden zu können. Der Platz ist für zwei Personen ausreichend, mit Baby/Kleinkind/einem Hund passt es auch noch ganz gut. Umständliches Rangieren beim Einparken und in engen Serpentinen entfällt bestenfalls komplett, das spart Nerven und graue Haare.

- 6,4m sind noch halbwegs wendig in engen Städten, der Überhang ist in Ordnung, wenn die Bodenfreiheit stimmt, und das Platzangebot lässt keine Wünsche offen, auch für Familien. Aber zumindest zweimal wären wir bei dieser Länge nicht mehr um Kurven gekommen und hätten rückwärts zurück gemusst – sehr spaßig, wenn es sich schon hinter einem staut. Für normale Parkplätze ist man selbstredend zu lang.

- Die längsten Kastenwagen sind über 7m lang und in meinen Augen mit Vorsicht zu genießen: Der Überhang hinten macht bei Bodenwellen, Fähr-Rampen und auf ausgewaschenen Straßen schnell Probleme, der zwangsläufig lange Radstand verschlechtert die Wendigkeit deutlich und parken kann man nur noch quer über drei Parkplätze, womit man sich wirklich nirgendwo Freunde macht. Solange man nur auf gewöhnlichen Asphaltstraßen unterwegs ist und Abenteuer scheut, ist das okay, belohnt wird man mit einem Tiny House auf Rädern.

Bedenken muss man noch, dass längere Fahrzeuge ein deutlich höheres Leergewicht haben und mehr Platz für Möbel, Gepäck und allerhand Quatsch bieten, sodass 3,5t Höchstgewicht jenseits von 6,4m schwierig werden, wenn man den Wassertank nicht auf 20l reduziert. Auch bietet nicht jeder Hersteller jede Länge an: Der Mercedes Sprinter macht von 6 auf 7m einen großen Sprung ohne Zwischenstufe und hat sogar noch 7,4m in petto, Sevel-Modelle gibt es mit 6,0 und 6,4m und Ford Transit gibt es mit 6,0 und 6,7m.

Radstand, Überhang

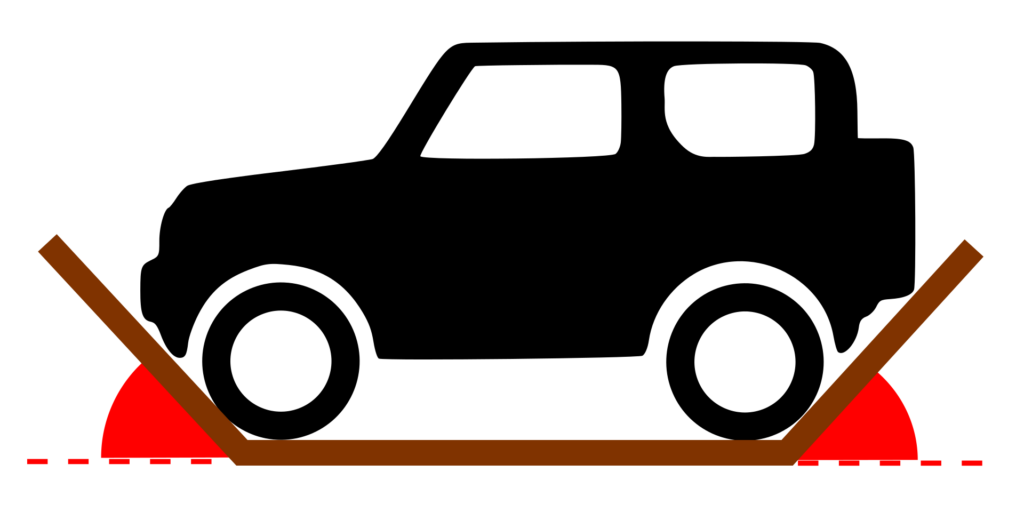

Der Radstand ist der Abstand zwischen Vorder- und Hinterachse, er hat großen Einfluss auf die Wendigkeit (längerer Radstand = größerer Wendekreis) und das Fahrverhalten auf unebenem Untergrund („Bauchfreiheit“, s. Bodenfreiheit). Aus Radstand und Gesamtlänge ergibt sich, um wie viel das Fahrzeug vorne über die Vorder- und hinten über die Hinterachse hinausragt; die Länge der Motorhaube ist bei Kastenwagen immer vergleichbar und spielt erst bei Lkw wieder eine Rolle.

Quelle: Wikipedia/Urheber: -donald- CC BY-SA 3.0

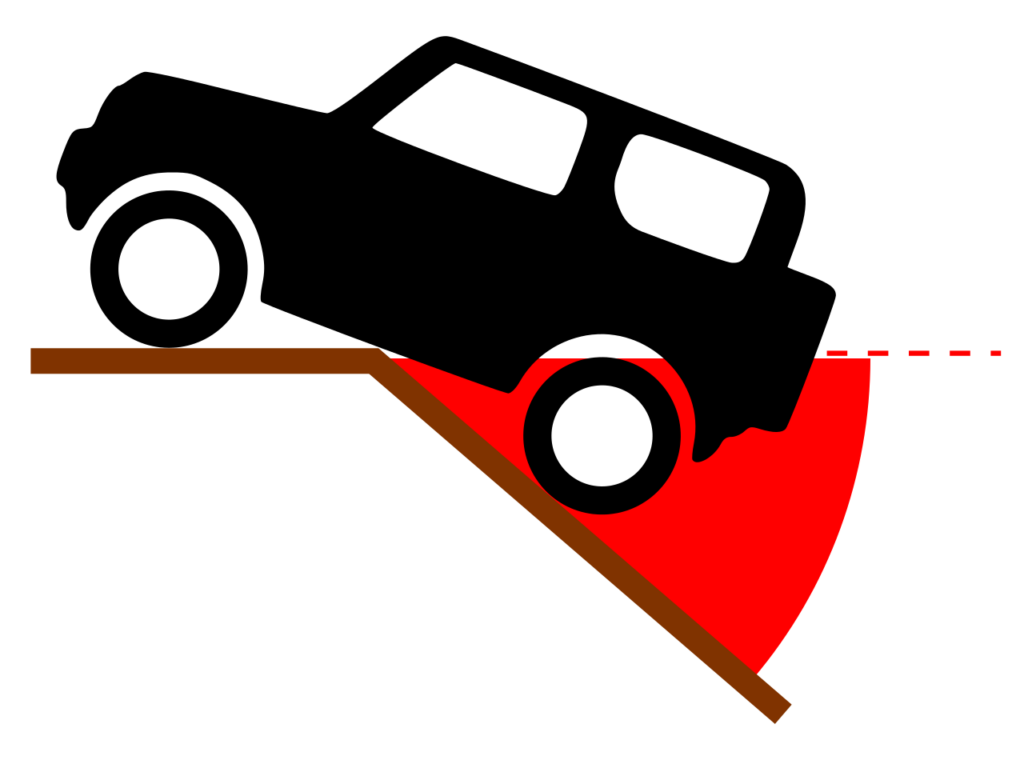

Ein langer Überhang hinten macht sich nicht nur in Kurven bemerkbar, wenn das Heck extrem weit ausschwenkt, sondern auch bei sehr steilen Auffahrten, Rampen, Bodenwellen etc., wenn man hinten aufsetzt. Manche Hersteller geben den Böschungswinkel für vorne und hinten an. Er besagt, welchen Winkel ein „Knick“ in der Fahrbahn haben darf, den man noch problemlos befahren kann, ohne den Untergrund zu streifen. Solche scharfen Knicke gibt es meistens nur an Fährrampen, da Straßen fast immer mit einer Rundung gebaut sind, die das ganze entschärfen. Angaben zum Böschungswinkel gibt es meist nur bei Allradfahrzeugen, alles andere fährt man normalerweise eh nach Gefühl/Erfahrung oder man hört genau hin, wann hinten der Überhang über die Straße schleift.

Viel wichtiger in der Praxis ist, wie sich das Gewicht hinter der Hinterachse negativ als Hebel auf die Vorderachse auswirkt: Der hintere Teil wird runtergedrückt, die Hinterachse wirkt als Hebelpunkt und so wird die Vorderachse angehoben, wodurch sich ein Teil des Gewichts der Vorderachse zusätzlich auf die Hinterachse verlagert. Ein 30kg schwerer Fahrradträger kann bspw. die Hinterachse mit 50kg belasten und die Vorderachse um 20kg entlasten – bei Bergauffahrten verstärkt sich der Effekt weiter und das Gewicht auf der Vorderachse kann so gering werden, dass bei Vorderradantrieb der Grip verloren geht und damit insbesondere die Lenkbarkeit und Fahrsicherheit; bei Heckantrieb verbessert sich der Grip zwar, die Lenkung wird dennoch gefährlich schwammig. Zusätzlich werden Reifen, Bremsen und alles weitere an der Hinterachse schnell überlastet (schlimmstenfalls Reifenplatzer und/oder überhitze Bremsen, die kaum noch Bremsleistung haben).

Breite

Die Gesamtfahrzeugbreite außen ist immer ähnlich (2,0m ohne Spiegel, 2,2m mit eingeklappten Spiegeln und 2,5m mit ausgeklappten Spiegeln). Die verfügbare Breite innen ist herstellerabhängig und innerhalb der Modellreihen sind die Unterschiede gering, da sich die Karosserieform häufig wenig ändert. Sevel sind sehr bauchig und am breitesten (offiziell 1,87m mit Wandverkleidungen, ohne ca. 1,99m), alle anderen sind schmaler und laufen zum Teil sehr schmal nach oben hin zu (schlecht für Hängeschränke oder Hubbetten). Daher ist ein 2m-Querbett nur im Sevel möglich, alle anderen Modelle brauchen eine oder zwei Karosserieverbreiterungen (auch Ohren oder Backen genannt), da sonst bei maximal 1,90m Schluss ist.

Höhe

Die zwei üblichen Höhen sind H2 (Hochdach, 2,50-2,70m) und H3 (Superhochdach, 2,70-3,00m). H1 (Normaldach, ~2,20m) ist etwas größer als Kleintransporter wie der VW Bus oder Mercedes Vito, aber dennoch ohne ausreichende Stehhöhe. Die große Spreizung der tatsächlichen Höhe entsteht v. a. durch den Antrieb (Heckantrieb ist durch die Kardanwelle etwas höher als Frontantrieb und Allrad-Fahrzeuge sind noch mal deutlich höher) und das jeweilige Karosseriedesign des Herstellers. Hinzu kommen am Ende mindestens 10cm zusätzliche Höhe durch Dachfenster und andere Aufbauten.

H2 ergibt bis 1,85m Körpergröße eine akzeptable Stehhöhe, ist man größer, wird es schnell beklemmend. H3 reicht, um sich auch mal zu strecken, und gibt sehr viel Platz für einen Doppelboden, Hängeschränke oder ein Hubbett, verlagert aber den Fahrzeugschwerpunkt nach oben und macht es windanfälliger sowie etwas schwerer. In Frankreich und Griechenland wird die Maut nach Fahrzeughöhe berechnet und kann deutlich teurer werden für hohe Fahrzeuge. Manche Unterführungen/Tunnel sind für H3 zu klein, H2 kommt fast überall durch (es sei denn, es ist explizit eine Pkw-Unterführung).

Bis etwa 2,0m hat man Pkw-Maße und kommt überall rein, auch in Tiefgaragen. H1 ist für ältere Tiefgaragen bereits zu hoch, bei neueren passt es häufig gerade so. Mit H2 bzw. etwa 2,5m Höhe sind Brücken, Tunnel und Städtchen mit tief hängenden Balkonen meist möglich (wobei mir so ein Balkon am H2-Miet-Wohnmobil auch einmal zum Verhängnis wurde in Südtirol). Bis 3m kommt man schon noch an sein Ziel, muss ggf. aber hier und da eine Unterführung umfahren; auf Bäume/Äste muss man relativ häufig aufpassen, wenn man abseits der Hauptstraßen fährt, und bei so manchem Waldweg zum nächsten Strand hört man die Äste ganz fies über das gesamte Fahrzeug kratzen. Und für viele Autowerkstätten ist man auch zu hoch, um bloß in die Halle zu fahren.

Die maximale sinnvolle Höhe, um nicht andauernd Umwege nehmen zu müssen, sind 3,5m – das entspricht einem Allradkastenwagen mit Alkoven-Kabine oder einem kleineren Lkw. Alles darüber ist im Allgemeinen unpraktikabel, da nicht nur viele Brücken, Unterführungen und Dörfchen umfahren werden müssen, sondern auch bei jeder Gelegenheit Bäume mit etwas tieferen Ästen im Weg sind und schlimmstenfalls Schäden anrichten (gleichzeitig sind solche Fahrzeuge sehr breit und schwer und die Einschränkungen nehmen deutlich zu).

Bodenfreiheit

Quelle: Wikipedia/Urheber: -donald- CC BY-SA 3.0

Die größte Bodenunebenheit, die man überfahren kann, bzw. der größte Gegenstand, über den man hinwegrollen darf, ohne zu riskieren, sich Trittstufe, Abwassertank oder Ähnliches kaputt zu fahren, entspricht der Bodenfreiheit. Normale Serientransporter haben für den Alltag eine ausreichende Bodenfreiheit von ca. 150mm, aber nicht für unwegsames Gelände – hier kann man aber auf mehrere Arten nachträglich noch für Abhilfe sorgen.

Quelle: Wikipedia/Urheber: -donald- CC BY-SA 3.0

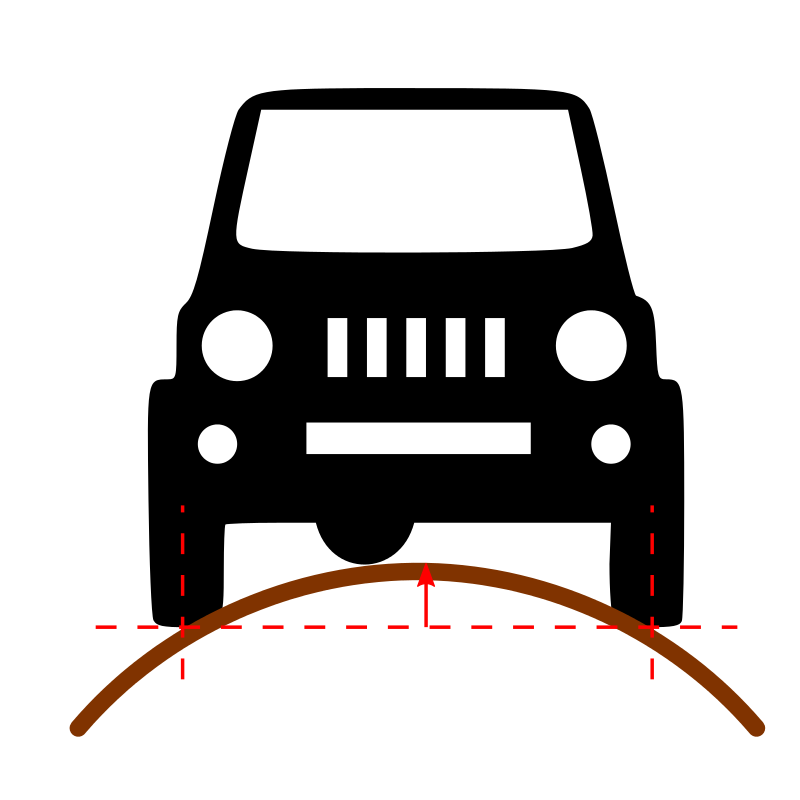

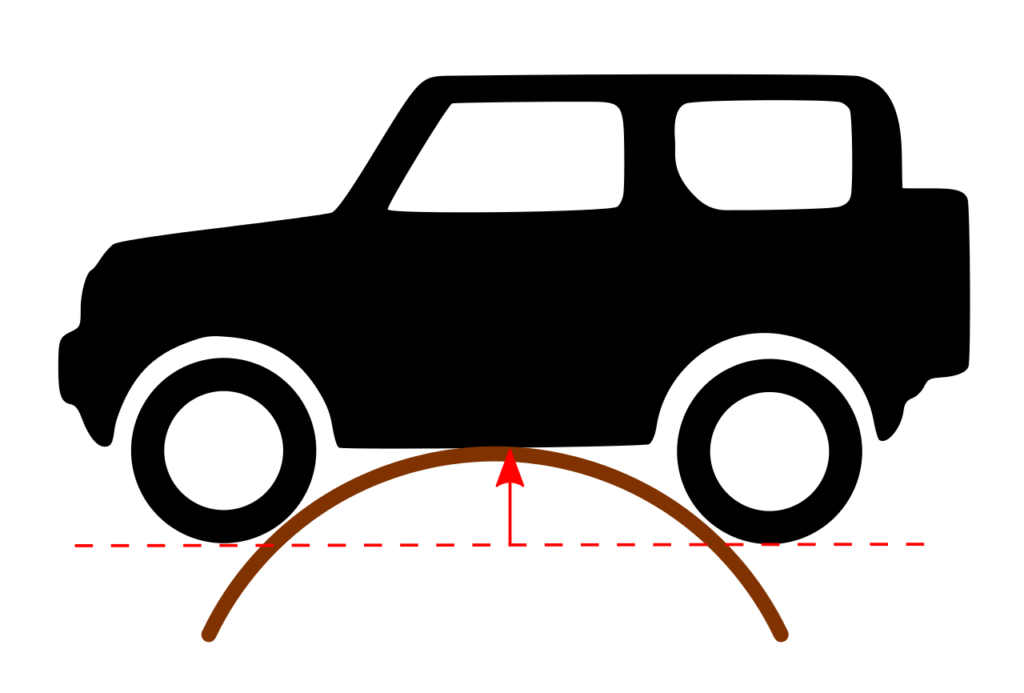

Unterscheiden muss man zwei Dinge: Die klassische Bodenfreiheit gibt an, wie viel Platz auf ebener Straße zwischen dem tiefsten Bauteil (Achse, Verteilergetriebe, Stoßdämpferaufnahme, Trittstufe) und der Straße bleibt, also über was man bedenkenlos hinwegrollen kann. In Kombination mit dem Radstand ergibt sich die „Bauchfreiheit“: Wie hoch darf eine Bodenunebenheit sein, die mit den Rädern problemlos überfahren werden kann, an der man aber in der Mitte des Unterbodens (dem „Bauch“) aufsetzt und sich bspw. die Trittstufe abreißt. Während ein langer Radstand den Überhang kurz hält, wird die Bauchfreiheit dadurch kleiner, weshalb manchmal bei gleicher Fahrzeuglänge unterschiedliche Radstände verfügbar sind, um entweder dem einen oder anderen Aspekt Rechnung tragen zu können (und noch vielen anderen Dingen wie Stabilität des Rahmens, Gewichtsverteilung und was weiß ich noch alles).

Quelle: Wikipedia/Urheber: -donald- CC BY-SA 3.0

Ein anderer Aspekt der Bauchfreiheit ist der Rampenwinkel: In welchem Winkel darf eine Straße einen „Knick“ haben, den man ohne aufzusetzen überfahren kann. Selten sind Straßen mit einem harten Knick gebaut, sondern eher mit einer Rundung, daher tritt dies am häufigsten am Ende einer Fährrampe auf, wenn man aufs Autodeck fährt.

Quelle: Wikipedia/Urheber: Chuck Moravec CC BY 2.0

Ein anderer Aspekt der Bauchfreiheit ist der Rampenwinkel: In welchem Winkel darf eine Straße einen „Knick“ haben, den man ohne aufzusetzen überfahren kann. Selten sind Straßen mit einem harten Knick gebaut, sondern eher mit einer Rundung, daher tritt dies am häufigsten am Ende einer Fährrampe auf, wenn man aufs Autodeck fährt.

In der Praxis machen sich Boden-, Bauchfreiheit, Rampen- und Böschungswinkel häufig ganz fies gemeinsam bemerkbar: Während auf viel befahrenen Feldwegen rechts und links abgesenkte Spurrillen entstehen, wodurch sich die nötige Bodenfreiheit halbwegs absehen lässt, kommen auf ausgewaschenen Schotterstraßen mit großen Unebenheiten und Schlaglöchern noch weitere Faktoren wie die Verwindung des gesamten Fahrzeugs hinzu. Solche Straßen sehen häufig ungefährlich aus, nicht selten liegen jedoch alle paar Meter große Stücke Unterbodenschutz von anderen Fahrzeugen herum. Unsere Bilanz bis jetzt auf solchen Straßen: eine Abwassertankhalterung (von dreien) abgerissen und mehrmals verbogen/eingerissen, ersten Unterbodenschutz mehrfach angeknackst, der zweite wird nur noch mit Kabelbindern gehalten.

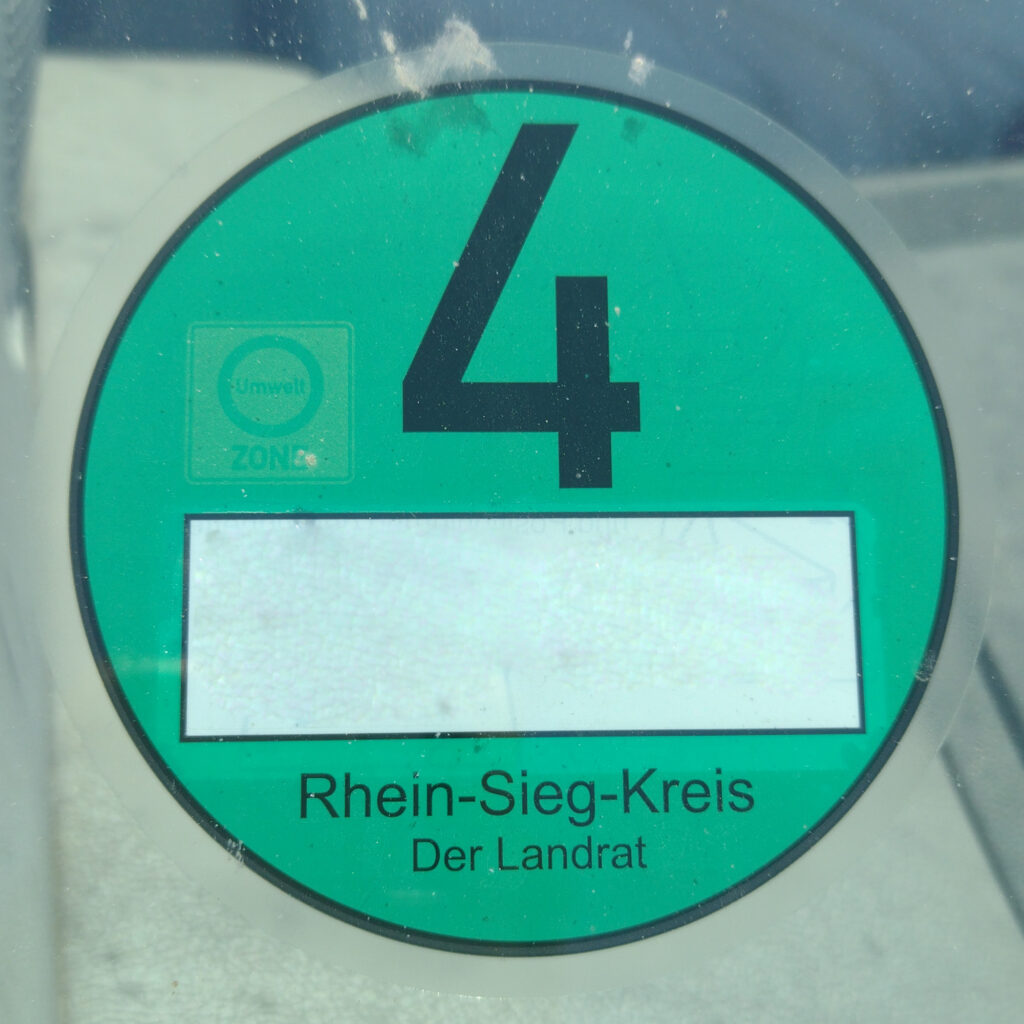

Abgasnorm

Fahrzeuge der Normen Euro 1 bis Euro 3 (keine, rote und gelbe Plaketten in Deutschland) sind in vielen Städten bereits tabu und werden in Zukunft immer weiter ausgesperrt, Nachrüstungen (Katalysator oder Dieselpartikelfilter) sind nicht oder nur selten praktikabel. Euro 4 (grüne Plakette) darf noch überall fahren, Nachrüstungen sind zum Teil möglich, kosten aber viele Tausend Euro. Euro 5 bietet niedrigere Emissionen aber keine großen Vorteile. Euro 6d (manchmal auch Euro 6d-final in Abgrenzung zu den vorherigen Abstufungen wie Euro 6d-temp) als aktueller Stand der Technik ist vor sämtlichen derzeit denkbaren Fahrverboten und Einschränkungen gefeit. Spätestens ab Euro 6 ist bei Dieselfahrzeugen AdBlue als Zusatz notwendig – andernfalls haben die Hersteller beschissen (Stichwort Dieselskandal). Bis Euro 4 sind Motoren- und Abgastechnik relativ simpel und auch abseits von Europa halbwegs gut zu reparieren. Modernste Euro 6d-Motoren, deren Steuergerät einen Fehler ausspuckt und den Motor in den Notlauf schickt, sind voraussichtlich nicht reparabel für eine Werkstatt in der Osttürkei oder Peru – auf der anderen Seite verpesten alte Motoren die Umwelt und unsere Mitmenschen enorm. Für Europa ist ein emissionsarmes Fahrzeug die richtige Wahl, auf anderen Kontinenten leider eher der ältere, dreckige Motor.

Sicherheit

Umso älter das Fahrzeug, desto weniger Sicherheitssysteme gibt es. Teilweise gibt es weder Airbags noch ABS, welche jedoch Pflicht sein sollten. Weitere Assistenzsysteme wie ESP, Spurhalteassistent, Abstandswarner etc. sind nett, aber kein Muss.

(Leer)Gewicht

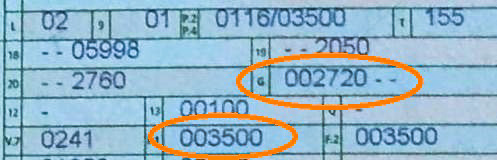

Das Leergewicht sollte möglichst niedrig sein, damit mehr Zuladung zur Verfügung steht. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt oft 3.500kg, teilweise aber auch nur 3.300kg oder bis zu 7.500kg (Iveco Daily). Entscheidende Faktoren sind Länge und Höhe, Antriebsart und das maximal mögliche Höchstgewicht, da im Zweifel alles etwas massiver gebaut sein muss, wodurch das Leergewicht steigt. Eine Auflastung von 3.300 auf 3.500kg ist oft ohne technische Änderungen möglich (häufig TÜV-Abnahme, manchmal nur neuer Fahrzeugschein nötig), idealerweise kauft man direkt ein Fahrzeug mit 3.500kg zulässigem Gesamtgewicht und spart sich die Auflastung. Eine Ablastung runter auf 3.500kg ist im Allgemeinen auch möglich (Bescheinigung beim TÜV abholen und neuer Fahrzeugschein). Auflastungen auf etwa 3.800 bis 4.200kg sind häufig möglich, wenn Fahrwerksteile (Federn, Dämpfer) und Felgen/Reifen getauscht werden, das ist jedoch bei jedem Fahrzeug individuell zu betrachten (z. B. bei den Firmen Carsten Stäbler oder Goldschmitt, alternativ beim TÜV nebenan).

Wie groß die Zuladung am Ende sein muss, lässt sich vorab nicht sagen, da jeder Ausbau so wahnsinnig individuell ist. Manches kleine Fahrzeug ist überladen, während richtige lange Kastenwagen ihr zulässiges Gewicht einhalten. Grundsätzlich ist ein leichtes Fahrzeug immer besser: weniger mechanische Belastung fürs Fahrzeug, weniger Spritverbrauch, weniger Zufahrtsbeschränkungen, um die man sich sorgen muss, meistens bessere Fahreigenschaften, mehr Reserven für zusätzliche Mitfahrende oder Gepäck, niedrigere Strafen bei Überladung.

Wo man sich häufig verschätzt ist der Einfluss von einem selbst auf das Gesamtgewicht: Zwei Erwachsene können zusammen 100kg wiegen oder 250kg. Genauso schlägt ein Vorrat an Lebensmitteln für zwei Wochen ganz schön zu Buche und dann erst der ganze Quatsch, den man in die Garage schmeißt für „den Fall der Fälle“ oder weil „ja noch Platz ist“. Der TÜV legt als Minimum etwa 250kg Zuladung fest für zwei Personen, was in der Praxis wirklich die absolute Untergrenze ist (Berechnung gibt’s hier). Der leere Kastenwagen braucht dann schnell eine Zuladung von 250kg TÜV-Vorgabe + Wassertank (z. B. 130kg) + Möbel/Einbauten (irgendwas um die 100-500+kg) + alles, was man mitnehmen möchte, das über fünf T-Shirts und Unterhosen hinausgeht (mit mehr rechnet der TÜV nämlich nicht). Am Ende ist es ganz schön erschreckend, wie wenig die üblichen 1.000-1.500kg Zuladung sein können, die häufig auf dem Fahrzeugschein des nackten Kastenwagens stehen.

Antrieb

Vorderrad-/Frontantrieb: Auf Asphalt der beste Antrieb, da er am billigsten, leichtesten, simpelsten und sichersten ist (Fahrdynamik), zudem bietet er unterm Fahrzeug am meisten Platz für Tanks. Bei starken Steigungen (ganz besonders in Kombination mit schlechtem Untergrund) und Fahrzeugen über 6m Länge nicht ideal, da die Vorderreifen keine ausreichende Haftung mehr haben, wodurch Vortrieb und Lenkung schlechter werden.

Hinterrad-/Heckantrieb: Ideal für lange Fahrzeuge und bergauf, da sich bei Steigungen das Gewicht nach hinten verlagert und somit die angetriebenen Räder immer ausreichend Grip haben, auch wenn der Untergrund lose oder matschig ist. Der Heckantrieb neigt zum Übersteuern und ist damit fahrdynamisch weniger sicher als der Frontantrieb. Manche sagen, Hinterradantrieb sei in der Ebene bei schlechtem Untergrund dem Vorderradantrieb überlegen, andere sagen das Gegenteil – eine Glaubensfrage, die sich nicht verallgemeinern lässt, auf matschigen Wiesen oder im Sand können sich beide prächtig festfahren. Die Kardanwelle für die Kraftübertragung nach hinten verläuft unterm Fahrzeug vom Getriebe vorne zur Hinterachse und nimmt viel Platz für Tanks weg. Gleichzeitig muss die Ladefläche einige Zentimeter nach oben versetzt werden und das Fahrzeug wird höher. Manche Modelle haben dann eine abgesenkte Stufe an der Schiebetür und so direkt eine tolle Ablage für (dreckige) Schuhe.

Allradantrieb: Teuerster, schwerster und komplexester Antrieb. Ideal bei schlechtem, ebenen Untergrund wie weicher Sand, Matsch oder Schnee. Seine Möglichkeiten kann ein Allradfahrzeug nur mit Untersetzungsgetriebe, Sperrdifferentialen und einem erfahrenen Fahrer voll ausreizen, dann sind aber erstaunlich geländegängige Kastenwagen möglich, die allerdings viel Geld kosten und ein hohes Leergewicht haben.

Bester Kastenwagen je nach Anforderung

Umso genauer man weiß, was man alles haben und anschließend machen möchte, desto passender kann man sich das Fahrzeug dafür aussuchen. Dies sind nur Vorschläge als Orientierungshilfe, in der Praxis ist jedes Fahrzeug besser als gar keins, wenn man reisen möchte.

- 2m-Querbett ohne Umbauten am Fahrzeug, günstig, meistens auf Asphalt unterwegs: Sevel (Ducato, Jumper, Boxer)

- Gewisse Schlecht-Wege-Fähigkeiten durch Heckantrieb und teilweise günstig: Transit, Sprinter

- günstiger Allrad: Transit

- fähiger Allrad mit 3,5 bis maximal 4,5t: Sprinter

- sehr fähiger Allrad mit mehr als 4,5t: Daily

- maximale Länge: Transit, Sprinter

- modernste Technik, die meisten „Spielereien“: Sprinter

- größte Auswahl an Gebrauchtfahrzeugen: Sprinter, Transit, Ducato

- günstiges Neufahrzeug: Jumper, Boxer, Movano, Master, Transit

- bestes Werkstattnetz/bester Service weltweit: Sprinter

Crafter, Master, Movano und Interstar haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung und sind tolle Alternativen zu den oben genannten. Am Ende zählen auch die verfügbaren Längen und Höhen, der gewünschte Antrieb, Motor-Getriebe-Kombination, Assistenzsysteme oder andere „Features“ und vor allem: das Budget und die verfügbaren (Gebraucht)Fahrzeugen in der Nähe.